2018年06月10日

アンパラ ステディー350 試乗について

アングラーズ パラダイス カヤックス

ステディー350 試乗会案内

----------------------

SPECIAL 最上級艇 レボリューション16FT と比較試乗できます

----------------------

孤高の最上級艇とsteady350を乗り比べできます。詳細は最下段にて。

開催日

要予約です。 原則的に日曜日、日曜以外は応相談。

予約をいただいてから開催なので、ブログで先に開催告知とかは一切しません。 試乗希望者の方は希望日を添えて連絡入れていただくようお願いします

開催場所

宮崎県日南市周辺で行います。

それなりに海況が悪くても湾内で試乗程度は可能ですが、海で行うため、海況により直前中止もあり得ます。 ご了承ください。

開催時間

干潮時間はプロペラを海底に衝突させるトラブルが多発すると思われ、また、船の出し入れもままならないほど潮が干上がる場合も多いので、予約希望者の都合第一で時間は決めれません。

潮の干満以外の諸条件もありますので、時間は基本当方指定で決めさせていただきます。原則午前中です。

いずれにせよ思ったより時間はかかると思いますので、予約当日は前後の時間にゆとりをもって予定を立てるようお願いします。

予約方法

ブログで先に開催告知とかは一切しませんので、試乗希望者の方は予約を下記に入れていただきます。

その日の開催の有無 場所は2日前ないしは前日に直接連絡いたします。

予約をいただいた日に試乗できる海況になるとは限りません。 必ず第2 第三希望日もお知らせください。

Eメールのみでお受けします。

メールの送付は まだHP等開設する予定がありませんので

暫定的に

tarapachi@rakuten.jp

までお願いします。

予約の際

住所 氏名 電話番号

もお知らせ願います。

ドタキャン防止のため、開催日当日、集合1時間前に必ず 出発のメールをこちらにお送りいただくよお願いします。

このメールがなければ 開催中止となります。 メール到着が不安な場合は電話 07026136245 でも結構です。

試乗会参加費用

参加料 3000円 当日試乗会参加後にお支払いいただきます。

ただし、当日カヤックの購入予約をしていただいた方は無料です。

また、予約が後日になった方も、カヤック代金のお支払いの際3000円割り引きますので実質無料です。

試乗会参加条件

18歳以上 その日の体調に一切不安のない方。

必ず携帯スマホを防水バッグに入れてお持ちください。

日焼け対策済みの水着着用 足を怪我しないマリンシューズの準備もお願いします。 ライフジャケットをお持ちでない方は必ず事前にお知らせください。

100m程度泳げない方は当日事前に必ずお知らせください。

@原則としてカヤックのビーチへの出し入れの運搬のお手伝いをしていただきます。 いわゆるレジャー目的のカヤックツアーではありませんので そこのところご理解願います。@

保険等はつきません。 万一試乗中事故が起きた場合、ご本人のけが、その他のご自身が被るトラブルはすべて自己責任、また、カヤックを破損した場合実費で部品代を請求させていただきます。

当日の流れ

基本駐車場所と出艇場所が近いところを選んでいますが、一応駐車場集合です。

次にカヤックの持ち運びをお手伝いいただきます。

それから足こぎユニットの説明 その他操船に関し説明を行います。カヤック未体験の方には簡単なパドリングの練習を行っていただきます。

試乗後、購入即決の方には、ご希望によりカヤック到着後のチェックポイント等もその場でインストラクションをいたします。この説明のほうは試乗時間より長くかかると思いますが、激安カヤックですから、この時以外で当方がサポートを出すことはありません。 時間の許す限りお付き合いいただくようお願いいたします。

当日複数試乗希望がある場合 若干の待ち時間が生じる可能性があります。 ご了承ください。

試乗時間は正確には定めてませんが、5分もあれば常識的な必要事項はすべてチェックできますので、せいぜい15分前後です。

----------------------

SPECIAL 最上級艇 レボリューション16FT と比較試乗できます

----------------------

いつも当ブログで言ってるように レボ16以外の他社カヤックは一長一短あれどドングリの背比べです。

ハイエンドのレボ16と

ローエンドのSteady350に乗って違いを把握しておけば、

あとの間に挟まる各社カヤックはどうせドングリ背比べ。 あれを買えばどうだろうかこうだろうかなどと憂う心配もなくなります。

ただしカヤックというのは優劣で比較できないことも多いです。 長大な重いロッドだけであらゆる釣りができるでしょうか?できませんね。

各人の実釣におけるフィールドは違うわけで、 それぞれのカヤックで得意とするところも違います。

単に価格やスピードだけでなく どのカヤックが自分のスタイルにうまくマッチするかそこが重要ですから、そこを意識して比較してみてください。

16の試乗条件

申し訳ありませんが 試乗料金2000円 追加でいただきます。 この分の予約後の割引はありません。

また、運搬はレボかSteadyどちらか試乗者の車で運んでいただきます。

キャリアがない場合スポンジでできた簡易キャリアをこちらで用意しますが、お車のルーフによっては(後ろが低いもの ルーフが猫背な丸いもの)運搬できないものもあるので事前に要相談です。

車への積み下ろし等もありますので半ば一日仕事になります。 当日は前後に他の予定を入れずにお越しください。

試乗時間は両カヤック合計で20分-30分でお願いします。

海況次第ですが、カヤック2台ありますから、当方見守りのうえ4-6時間ほど釣りをしていただくこともできます。

その場合はカヤックレンタルとして別途ご案内させていただきます。

2018年06月07日

肩たたきな引きの魚がきたら、、、、

昨日と一昨日 2日連続で出艇しました。

一昨日に関しては海況的に場所を選べば安全圏ではあるものの、安全圏の端のほうというか、自分的にはよほど釣りに飢えた気分の時を除き出艇しないコンディション。

が、思うに、アンパラ ステディー350に関し、海況的に実釣では大体どの辺までならOKなんでしょうか などという質問もいずれあるだろうと思う。 この日は、ちょうどその見極めラインのテストにぴったりな海況と見た。

実釣で大体海況はどの辺までならOKかの見極めラインとは、突き詰めれば、

出艇出来るだけでなく 支障なく釣りができる限界ラインのこと

すなわち

海側から吹く風4~5m/s以下 波高50~80cm 波方向海側より 沿岸潮流速め

*沖縄は沖にリーフ浅場帯があり、インリーフの浅場と外との潮の出入りやリーフ外からの急激な深度変化により、しばしば沿岸の潮流とうねりの向きは違うという事態が起きます

上記で注意してほしいのは波風方向を海側としているところ。

このコンディション、もし波風が陸からなら、少々荒れてもそこまで危ない目にあうことはあまりない。

がしかし海側の場合 全く 全然 徹底的にわけが違う 初心者の方はこのところを忘れないでほしい。

絶対 あー 風速~mね とか ~cmの波ね だけで海況チェックを終わらせず、それらの向き 時間帯での変化までチェックすること。

風向き 潮流 波の向き海側の場合 それぞれがばらけているかシンクロしてるかでえらく違う。

たとえ風速波高が数字的にはそれほどひどくなくとも 海側かそうでないかで 天国と自国の差があるのだ。

具体的には風速4m/s 波高70cm 潮流普通 シンクロ度が低く、流されるスピード2km/h以下 なら、おおむね釣りになるレベルと言えようが それぞれがシンクロを始め 風速5m/s 波高80cm 潮流やや速め であれば緊急退避レベルの海況となる。

僅かな差のように見えるかもしれないが、海側から5m/sの風 特に波とのシンクロ系が吹くと 普通20-30cmの小刻みな波の上乗せが来る。

潮流と波がシンクロするときも同様。 要するに1Mを超える高さの波の、いわゆる鬼の洗濯板に揉まれるという訳だ。

この鬼の洗濯板が立つと、比較的しのぎやすいのは船の正面から波を受けて進むパターンだが、

これをやるには やはりツーリングカヤック系の船型 5M超であったり 極細の鋭いバウ、 60cm程度のはば が望ましい訳で。 そういう船型でないと波を切って進めない。 いわゆる大多数のアングラーが使う4m以下の長さ 80cm以上の幅のあるカヤックは こういう場合、安定性に不安はなくても、波を叩きやすく、負荷が増えいつまでも安全圏には帰れないわけだ。

そしてもっと恐ろしいのが後ろからの鬼の洗濯板。 波や風を背にしてるから早く退避できそう、、、なんて思うなかれ。 一瞬で沈で死にますよ。 下手に速度を上げると ブローチングに近い現象が起き、あっという間にケツをフラれ制御不能に陥りバランスを崩します。 以前当ブログで紹介した、ホビーアウトバックやプロアングラーのYOUTUBEでの沈動画はいずれもこの後ろからの波でやられてる。

なので後ろからの波の際は、船をやや斜めに向け、常に常に常に視線はうしろに配りながら ラダーを常にいじりながらゆっくり進むのが定石。 波を真後ろに受けたほうが安心感はあるかもしれないが、カヤックの場合それではうしろが見れない。 基本波のほうがカヤックより速いので、波の底からのぼりで持ち上がる頂点手前までは漕いで、下りになる手前で漕ぐのをやめ、ブローチングに備える、そこまで極端な危険度がない場合は逆にサーフィン状態に持ち込み迅速に退避する。 なお、ラダーを常にいじりながら というのも結構重要、全く同じ向きに走行すると、だんだん波のリズムに乗って横揺れが大きくなるので、微妙な微妙な方向転換を繰り返し不規則なリズムを作り波のリズムを打ち消すという訳。

あー こういう話は長くなるな。 まあ、各人経験で学んでください。

いずれにせよ、どんな船に乗ろうが船の性能を過信せず、今日の海況は若干厳しめだなと思ったら、風上波上であろうが風下波下であろうが(そもそも終日風上が同じ方向とは限んないですから) 安全圏まで500m ましてや1km以上離れたところにはゆかないのが基本だと思う。

1kmであれば、かなり強い抵抗の下で漕いでも ゆっくり漕げばさほど疲れないし 万一パドルで帰ることになっても1時間もあれば安全圏に戻れる。(上記例の海況時の話。 風速5m/s以上の予報の日 悪化の先が読めない日 に出艇するようなキチガイの話ではない)

で、話を戻しますと、ちょうど上記のようなコンディションの日でもあるし、アンパラ ステディー350で、、こういう海況ってどうなの どの辺の海況まで安全? みたいな質問が来た時 初めてカヤックフィッシングをやる人の立場でこの海況で乗ってみて、返事が具体的にできるように演習に出かけた訳です。

場所は北部、 もともとほとんど行かない北部はポイントもよくわかっておらず、よーく考えてみれば 7年間釣りをしていまだに北部で大漁ですというまともな釣果を出したためしがない。 が、毎度同じとこに通うのは飽きるし、なにより上記の演習のために 丁度いい感じの なで斬り系 の向きの海側の波風 終日急激な天候変化の様子もなくぎりぎり釣りができる海況が続きそうな場所が北部にあったんで。

えーと 皆さんアンパラカヤックの艤装状態の写真を見たいだろうから、、、 ちょっと思いついたのが撤収の時だったんで くたびれた感じの不完全な写真ですけど。

で、出艇時に話を巻き戻してと、

朝の海況は 風速3-4m 風と波の向きが逆なのでほとんど流されず。 波は高いやつで目線ギリギリ、それより高いのは来ない、、、てか、その割に波が荒いような? あ、そうだ ネイティブウォータークラフト系のカヤックは座面が高いんだよな。 当方の愛艇 レボ16FTは座面が水面より下に来るんで、全く違う 10cm以上違うと思う。

まあ、しかしそれでも1次安定性はアンパラ ステディー350のほうがレボよりはるかに上、アウトリガーの必然性は初心者でも感じないかもしれない。

風速が3m台なので、釣りに困るような海況ではないので、まずは普通に釣りをば、、、、

ちなみにこの程度の波風の抵抗であれば、レボ16だろうがステディー350だろうが、はたまたアウトバックだろうがぺスカドールだろうが、あまりできることに差はありません。 当たり前の話ですけど、エンジン=人間のほうが同じですからね。 660ccの縛りの下でいろんなタイプがある軽自動車と同じようなもんです。 ここんとこ忘れて一部のカヤックに過度の期待をする人多いよね。

無論500kgの車体に軽エンジンを載せれば下手なスポーツカーより速いし、ジムニーなんかもある。 両脇に突き抜けた存在はある訳で、それはレボ16FT やプロアングラー、ネイティブタイタンなんかが該当するだろう。 が、どんな軽自動車も近所のコンビニに行くのにこれと言った実用度の差はないでしょ?

ここは一度ここは来たことあるが、その時チェックしといた魚探反応が濃くあった場所の魚影がこの日はほとんど消えてる、、、、

最近多いよね このパターン

嘆いても仕方ないのでゆっくり移動しつつ探ってると

とんとん とあたりが来ました。

結構重い。2kg前後か?

なんだ、このもさっとした引きは?

頭はそれなりに振るのだが、強くない。

そして中層を超えても引き続けるのだが、妙に一定のリズムで

まるで かーさんおかたをたたきましょー

とんとん とんとん とんとんとん

とまったりと引いてくる。

これは例のやつかもしれない

センニンフグ

全くうれしくない毒魚。 しかもジグの塗装を痛め、フックやリーダーをぼろぼろにするやつ。

個人的にはカマスとかもうれしくない系だが、カマスは喰うにはうまい魚。 ヤガラも嫌だがヤガラは道具を痛めない。 ダツは相当嫌だが、エサ釣りをするならいいエサになる。 そしてサメもむちゃくちゃ嫌だが、少なくとも話のいいネタにはなるし、狙って釣れば猛烈な引きとスリルを味わえる。 サメも結構単調なもさっとした引きをするが、何分でかいからね。

が、センニンフグはほんと取り柄というものがないね。 年に一二回どうしても出会ってしまうやつ、、、

リリース後フックが痛んだ状態で釣りを続けたら、タマン系のあたり しかも良型、 が、 案の定ブチっとフックが切れて逃しちゃった。 反省。

近辺を探ってると サイズは相当小さくなったが 同じような引き

白タマンね。

続いてフォールで食ってきた。

多分同じ奴だろうと容赦なくゴリ巻きであげたら

目が出ちゃった。一応42cm位なんだが、自分の場合アカジンは45cm以下は小物扱い、リリース対象なんで、、、

そのあと また

とんとん とんとん とんとんとん

あのなあ、、、、、

そして今度はバックーんと大型が!

しかし竿はブチ曲がるも

とんとん とんとん とんとんとん

途中でフックオフしたが、多分センニンフグだろう 何しろこいつらは1M位まででかくなるらしいからな。

もうこんなセンニンフグの多いとこは2度と来るもんかと 思いっきり釣りへのモチベーションが下がってしまい

まあ、いいや じゃあ、あえて2kmほど風下に下り、若干荒れた海況での帰投シュミレーションでもやるかという事に。

2kmはちょっと下りすぎなんだが、ちょうど陸を真横に見ていつでもすぐに退避できる環境だったので。

下り終えた時合いで 波は低く弱くなったが 風が5m/sくらいで吹きだした。 波風逆方向だったわけだが、風が卓越してきたので風下に2km/h超えないくらいのスピードで流されている。

海側の風ですのでね。20-30cm程度だが、周期の短いざわざわした波がバンバンバウを叩きます。

こういう海況はレボリューション16ftのほうがはるかに優越する瞬間だな。

2km/hで流されるってことは 単純に4km/h出る相当のスピードで漕げば、実質2km/hで進める って訳じゃありませんからね。

波でバンバン腹を叩けば その度に速度が落ちる。 鋭いバウ、長大な船でなければスムーズには行けません。

本来ツーリング系シーカヤックでなければレボ16ftは欲しいところ

レボ13FTではたいしたことないし、ましてやアウトバック ペスカドール ステディー350ではだいぶ負荷はあがる。

シュミレーションにはちょうど良い。 慣れない人のパドリングを想定してパドルで漕いだり、向かい風でも疲れない足こぎ速度を見てみたり、いろいろ試せた。

まあ、結論的に言えば 自分の思うギリギリの海況ですけど 問題なく使えますね。

それからちょっと汚い話ですが、見るからにおまる型のドライブユニットの穴。 もよおした際に素晴らしいです。 正直この海況で、うんちんぐすたいるでぐらつかなかったのは驚き。 つまり、、 アウトバックとかステディー350にアウトリガーはいらないと言えるが でも やっぱりもよおした際の事を考えるとあったほうがいいかもだなあ。

万一の際、下げたパンツで足の自由が利かないし、それが原因でフルちんでおぼれると恥ずかしいからな。

ただ、アウトバック ペスカドール ステディー350と言ったカヤックは全般 風上に急いで向かうってのは苦手なので、 とにかく2kmとかむちゃな風下に行かないってのは徹底してほしいですね。 どうせ行っても帰りに苦労するし2時間3時間かかりますし、時間の無駄ですよ。

長くなったんで 残りは急ぎ足で。

この日はあとタマン釣って終了

翌日は いつものイカポイント、、、、いや、去年のイカポイントだが、今年は3回通って1杯も釣れてない。

なので、執念のイカオンリーでやる。

朝方の海況予報はべた凪、ただし10時過ぎより雨雲が立って急変の可能性あり。 ただし、風は完全に陸からなので荒れる可能性は低い。

結果は

執念4時間しゃくってようやく1杯

予報通り10時過ぎに風が5m/sくらいで吹きだしたので撤収。

前日より強い風なんだが陸からなので小刻みな波の高さが低い10-20cmくらい。 この程度だとレボ16ftでゆっくり漕ぐのとステディー350で漕ぐのとそこまで変わんないな。 前日のような感じだと圧倒的に16有利なんですけどね。

ステディー350についてはまた詳細を別の日に書きますが、総じてすでに何度も言ってるように 無理しなければ普通にレボ16ftユーザーの自分ですら満足行く程度に使えます。 別にステディー350が特殊なんではなく、アウトバック ペスカドールでも同じこと。 この辺の4m以下 80cm幅以上のカヤックは 無理をしなければ使えるんです。 ニュアンスが微妙ですけど、あんまりステディー350に特殊な期待はしてほしくないんでね。

突き詰めた釣りのスタンスで性能を語ればレボ16を40万円出して買ったほうが良いんです。

が、 そういう本気な感じの釣りではなく のんびり楽しくやる釣りのスタイルもある訳です。そういう大多数の方にとって40万もするカヤックが必要なのか? レボ16ftに乗る私だからなおさらそこは疑問に思う訳です。

激安でサポートもつかない 大陸性のカヤックですが、装備、価格を勘案すれば設計構造上の詰めの甘さも目をつぶれるレベルで、ネイティブの補修パーツがほとんど使えるし、設計はおおむねネイティブコピーなんでしっかりしており 無理のない海況を選べば とい条件下でいえば 実釣で結構使えるし、好海況の日に限って言えば、レボ16ft並みに機動力あるしこれで十分素晴らしいじゃん というスタイルがステディー350の立ち位置です。

あえて 不満を言えば このネイティブ スレイヤー10.12系のラダーですね。 鈍いんです。 これはユーチューブなんかのネイティブユーザー動画なんかを見ればわかるが、ネイティブのラダーはホビーに比べだいぶ不評。 当然ステディー350も似たようなもの。

基本ラダーのサイズというより、ラダーの位置が水面下十分に深く位置していないのが原因なんじゃあなかろうか?

であればこそ ホビーコンパスのラダーが ネイティブ系のデザインでありつつ わざわざ水面下深く入るように出し入れできる構造であることに説明がつくし、アフターパーツで売り出されているラダーもそういう傾向のデザインだが、これも説明がつく。

まあ、これも改めてですね。 プロペラ足こぎ フィン足こぎ 徹底比較 の記事の後に書きます。 結構足こぎユニット以外でも ホビーとその他プロペラ勢との違いは多いので。

最後に

ステディー350 の 九州 本州エリアの配送詳細も出てきてるんで、まもなくその辺お知らせします

お楽しみに。

一昨日に関しては海況的に場所を選べば安全圏ではあるものの、安全圏の端のほうというか、自分的にはよほど釣りに飢えた気分の時を除き出艇しないコンディション。

が、思うに、アンパラ ステディー350に関し、海況的に実釣では大体どの辺までならOKなんでしょうか などという質問もいずれあるだろうと思う。 この日は、ちょうどその見極めラインのテストにぴったりな海況と見た。

実釣で大体海況はどの辺までならOKかの見極めラインとは、突き詰めれば、

出艇出来るだけでなく 支障なく釣りができる限界ラインのこと

すなわち

海側から吹く風4~5m/s以下 波高50~80cm 波方向海側より 沿岸潮流速め

*沖縄は沖にリーフ浅場帯があり、インリーフの浅場と外との潮の出入りやリーフ外からの急激な深度変化により、しばしば沿岸の潮流とうねりの向きは違うという事態が起きます

上記で注意してほしいのは波風方向を海側としているところ。

このコンディション、もし波風が陸からなら、少々荒れてもそこまで危ない目にあうことはあまりない。

がしかし海側の場合 全く 全然 徹底的にわけが違う 初心者の方はこのところを忘れないでほしい。

絶対 あー 風速~mね とか ~cmの波ね だけで海況チェックを終わらせず、それらの向き 時間帯での変化までチェックすること。

風向き 潮流 波の向き海側の場合 それぞれがばらけているかシンクロしてるかでえらく違う。

たとえ風速波高が数字的にはそれほどひどくなくとも 海側かそうでないかで 天国と自国の差があるのだ。

具体的には風速4m/s 波高70cm 潮流普通 シンクロ度が低く、流されるスピード2km/h以下 なら、おおむね釣りになるレベルと言えようが それぞれがシンクロを始め 風速5m/s 波高80cm 潮流やや速め であれば緊急退避レベルの海況となる。

僅かな差のように見えるかもしれないが、海側から5m/sの風 特に波とのシンクロ系が吹くと 普通20-30cmの小刻みな波の上乗せが来る。

潮流と波がシンクロするときも同様。 要するに1Mを超える高さの波の、いわゆる鬼の洗濯板に揉まれるという訳だ。

この鬼の洗濯板が立つと、比較的しのぎやすいのは船の正面から波を受けて進むパターンだが、

これをやるには やはりツーリングカヤック系の船型 5M超であったり 極細の鋭いバウ、 60cm程度のはば が望ましい訳で。 そういう船型でないと波を切って進めない。 いわゆる大多数のアングラーが使う4m以下の長さ 80cm以上の幅のあるカヤックは こういう場合、安定性に不安はなくても、波を叩きやすく、負荷が増えいつまでも安全圏には帰れないわけだ。

そしてもっと恐ろしいのが後ろからの鬼の洗濯板。 波や風を背にしてるから早く退避できそう、、、なんて思うなかれ。 一瞬で沈で死にますよ。 下手に速度を上げると ブローチングに近い現象が起き、あっという間にケツをフラれ制御不能に陥りバランスを崩します。 以前当ブログで紹介した、ホビーアウトバックやプロアングラーのYOUTUBEでの沈動画はいずれもこの後ろからの波でやられてる。

なので後ろからの波の際は、船をやや斜めに向け、常に常に常に視線はうしろに配りながら ラダーを常にいじりながらゆっくり進むのが定石。 波を真後ろに受けたほうが安心感はあるかもしれないが、カヤックの場合それではうしろが見れない。 基本波のほうがカヤックより速いので、波の底からのぼりで持ち上がる頂点手前までは漕いで、下りになる手前で漕ぐのをやめ、ブローチングに備える、そこまで極端な危険度がない場合は逆にサーフィン状態に持ち込み迅速に退避する。 なお、ラダーを常にいじりながら というのも結構重要、全く同じ向きに走行すると、だんだん波のリズムに乗って横揺れが大きくなるので、微妙な微妙な方向転換を繰り返し不規則なリズムを作り波のリズムを打ち消すという訳。

あー こういう話は長くなるな。 まあ、各人経験で学んでください。

いずれにせよ、どんな船に乗ろうが船の性能を過信せず、今日の海況は若干厳しめだなと思ったら、風上波上であろうが風下波下であろうが(そもそも終日風上が同じ方向とは限んないですから) 安全圏まで500m ましてや1km以上離れたところにはゆかないのが基本だと思う。

1kmであれば、かなり強い抵抗の下で漕いでも ゆっくり漕げばさほど疲れないし 万一パドルで帰ることになっても1時間もあれば安全圏に戻れる。(上記例の海況時の話。 風速5m/s以上の予報の日 悪化の先が読めない日 に出艇するようなキチガイの話ではない)

で、話を戻しますと、ちょうど上記のようなコンディションの日でもあるし、アンパラ ステディー350で、、こういう海況ってどうなの どの辺の海況まで安全? みたいな質問が来た時 初めてカヤックフィッシングをやる人の立場でこの海況で乗ってみて、返事が具体的にできるように演習に出かけた訳です。

場所は北部、 もともとほとんど行かない北部はポイントもよくわかっておらず、よーく考えてみれば 7年間釣りをしていまだに北部で大漁ですというまともな釣果を出したためしがない。 が、毎度同じとこに通うのは飽きるし、なにより上記の演習のために 丁度いい感じの なで斬り系 の向きの海側の波風 終日急激な天候変化の様子もなくぎりぎり釣りができる海況が続きそうな場所が北部にあったんで。

えーと 皆さんアンパラカヤックの艤装状態の写真を見たいだろうから、、、 ちょっと思いついたのが撤収の時だったんで くたびれた感じの不完全な写真ですけど。

で、出艇時に話を巻き戻してと、

朝の海況は 風速3-4m 風と波の向きが逆なのでほとんど流されず。 波は高いやつで目線ギリギリ、それより高いのは来ない、、、てか、その割に波が荒いような? あ、そうだ ネイティブウォータークラフト系のカヤックは座面が高いんだよな。 当方の愛艇 レボ16FTは座面が水面より下に来るんで、全く違う 10cm以上違うと思う。

まあ、しかしそれでも1次安定性はアンパラ ステディー350のほうがレボよりはるかに上、アウトリガーの必然性は初心者でも感じないかもしれない。

風速が3m台なので、釣りに困るような海況ではないので、まずは普通に釣りをば、、、、

ちなみにこの程度の波風の抵抗であれば、レボ16だろうがステディー350だろうが、はたまたアウトバックだろうがぺスカドールだろうが、あまりできることに差はありません。 当たり前の話ですけど、エンジン=人間のほうが同じですからね。 660ccの縛りの下でいろんなタイプがある軽自動車と同じようなもんです。 ここんとこ忘れて一部のカヤックに過度の期待をする人多いよね。

無論500kgの車体に軽エンジンを載せれば下手なスポーツカーより速いし、ジムニーなんかもある。 両脇に突き抜けた存在はある訳で、それはレボ16FT やプロアングラー、ネイティブタイタンなんかが該当するだろう。 が、どんな軽自動車も近所のコンビニに行くのにこれと言った実用度の差はないでしょ?

ここは一度ここは来たことあるが、その時チェックしといた魚探反応が濃くあった場所の魚影がこの日はほとんど消えてる、、、、

最近多いよね このパターン

嘆いても仕方ないのでゆっくり移動しつつ探ってると

とんとん とあたりが来ました。

結構重い。2kg前後か?

なんだ、このもさっとした引きは?

頭はそれなりに振るのだが、強くない。

そして中層を超えても引き続けるのだが、妙に一定のリズムで

まるで かーさんおかたをたたきましょー

とんとん とんとん とんとんとん

とまったりと引いてくる。

これは例のやつかもしれない

センニンフグ

全くうれしくない毒魚。 しかもジグの塗装を痛め、フックやリーダーをぼろぼろにするやつ。

個人的にはカマスとかもうれしくない系だが、カマスは喰うにはうまい魚。 ヤガラも嫌だがヤガラは道具を痛めない。 ダツは相当嫌だが、エサ釣りをするならいいエサになる。 そしてサメもむちゃくちゃ嫌だが、少なくとも話のいいネタにはなるし、狙って釣れば猛烈な引きとスリルを味わえる。 サメも結構単調なもさっとした引きをするが、何分でかいからね。

が、センニンフグはほんと取り柄というものがないね。 年に一二回どうしても出会ってしまうやつ、、、

リリース後フックが痛んだ状態で釣りを続けたら、タマン系のあたり しかも良型、 が、 案の定ブチっとフックが切れて逃しちゃった。 反省。

近辺を探ってると サイズは相当小さくなったが 同じような引き

白タマンね。

続いてフォールで食ってきた。

多分同じ奴だろうと容赦なくゴリ巻きであげたら

目が出ちゃった。一応42cm位なんだが、自分の場合アカジンは45cm以下は小物扱い、リリース対象なんで、、、

そのあと また

とんとん とんとん とんとんとん

あのなあ、、、、、

そして今度はバックーんと大型が!

しかし竿はブチ曲がるも

とんとん とんとん とんとんとん

途中でフックオフしたが、多分センニンフグだろう 何しろこいつらは1M位まででかくなるらしいからな。

もうこんなセンニンフグの多いとこは2度と来るもんかと 思いっきり釣りへのモチベーションが下がってしまい

まあ、いいや じゃあ、あえて2kmほど風下に下り、若干荒れた海況での帰投シュミレーションでもやるかという事に。

2kmはちょっと下りすぎなんだが、ちょうど陸を真横に見ていつでもすぐに退避できる環境だったので。

下り終えた時合いで 波は低く弱くなったが 風が5m/sくらいで吹きだした。 波風逆方向だったわけだが、風が卓越してきたので風下に2km/h超えないくらいのスピードで流されている。

海側の風ですのでね。20-30cm程度だが、周期の短いざわざわした波がバンバンバウを叩きます。

こういう海況はレボリューション16ftのほうがはるかに優越する瞬間だな。

2km/hで流されるってことは 単純に4km/h出る相当のスピードで漕げば、実質2km/hで進める って訳じゃありませんからね。

波でバンバン腹を叩けば その度に速度が落ちる。 鋭いバウ、長大な船でなければスムーズには行けません。

本来ツーリング系シーカヤックでなければレボ16ftは欲しいところ

レボ13FTではたいしたことないし、ましてやアウトバック ペスカドール ステディー350ではだいぶ負荷はあがる。

シュミレーションにはちょうど良い。 慣れない人のパドリングを想定してパドルで漕いだり、向かい風でも疲れない足こぎ速度を見てみたり、いろいろ試せた。

まあ、結論的に言えば 自分の思うギリギリの海況ですけど 問題なく使えますね。

それからちょっと汚い話ですが、見るからにおまる型のドライブユニットの穴。 もよおした際に素晴らしいです。 正直この海況で、うんちんぐすたいるでぐらつかなかったのは驚き。 つまり、、 アウトバックとかステディー350にアウトリガーはいらないと言えるが でも やっぱりもよおした際の事を考えるとあったほうがいいかもだなあ。

万一の際、下げたパンツで足の自由が利かないし、それが原因でフルちんでおぼれると恥ずかしいからな。

ただ、アウトバック ペスカドール ステディー350と言ったカヤックは全般 風上に急いで向かうってのは苦手なので、 とにかく2kmとかむちゃな風下に行かないってのは徹底してほしいですね。 どうせ行っても帰りに苦労するし2時間3時間かかりますし、時間の無駄ですよ。

長くなったんで 残りは急ぎ足で。

この日はあとタマン釣って終了

翌日は いつものイカポイント、、、、いや、去年のイカポイントだが、今年は3回通って1杯も釣れてない。

なので、執念のイカオンリーでやる。

朝方の海況予報はべた凪、ただし10時過ぎより雨雲が立って急変の可能性あり。 ただし、風は完全に陸からなので荒れる可能性は低い。

結果は

執念4時間しゃくってようやく1杯

予報通り10時過ぎに風が5m/sくらいで吹きだしたので撤収。

前日より強い風なんだが陸からなので小刻みな波の高さが低い10-20cmくらい。 この程度だとレボ16ftでゆっくり漕ぐのとステディー350で漕ぐのとそこまで変わんないな。 前日のような感じだと圧倒的に16有利なんですけどね。

ステディー350についてはまた詳細を別の日に書きますが、総じてすでに何度も言ってるように 無理しなければ普通にレボ16ftユーザーの自分ですら満足行く程度に使えます。 別にステディー350が特殊なんではなく、アウトバック ペスカドールでも同じこと。 この辺の4m以下 80cm幅以上のカヤックは 無理をしなければ使えるんです。 ニュアンスが微妙ですけど、あんまりステディー350に特殊な期待はしてほしくないんでね。

突き詰めた釣りのスタンスで性能を語ればレボ16を40万円出して買ったほうが良いんです。

が、 そういう本気な感じの釣りではなく のんびり楽しくやる釣りのスタイルもある訳です。そういう大多数の方にとって40万もするカヤックが必要なのか? レボ16ftに乗る私だからなおさらそこは疑問に思う訳です。

激安でサポートもつかない 大陸性のカヤックですが、装備、価格を勘案すれば設計構造上の詰めの甘さも目をつぶれるレベルで、ネイティブの補修パーツがほとんど使えるし、設計はおおむねネイティブコピーなんでしっかりしており 無理のない海況を選べば とい条件下でいえば 実釣で結構使えるし、好海況の日に限って言えば、レボ16ft並みに機動力あるしこれで十分素晴らしいじゃん というスタイルがステディー350の立ち位置です。

あえて 不満を言えば このネイティブ スレイヤー10.12系のラダーですね。 鈍いんです。 これはユーチューブなんかのネイティブユーザー動画なんかを見ればわかるが、ネイティブのラダーはホビーに比べだいぶ不評。 当然ステディー350も似たようなもの。

基本ラダーのサイズというより、ラダーの位置が水面下十分に深く位置していないのが原因なんじゃあなかろうか?

であればこそ ホビーコンパスのラダーが ネイティブ系のデザインでありつつ わざわざ水面下深く入るように出し入れできる構造であることに説明がつくし、アフターパーツで売り出されているラダーもそういう傾向のデザインだが、これも説明がつく。

まあ、これも改めてですね。 プロペラ足こぎ フィン足こぎ 徹底比較 の記事の後に書きます。 結構足こぎユニット以外でも ホビーとその他プロペラ勢との違いは多いので。

最後に

ステディー350 の 九州 本州エリアの配送詳細も出てきてるんで、まもなくその辺お知らせします

お楽しみに。

2018年06月01日

アンパラカヤックス商品紹介

第5期 予約受付商品の紹介です

中国製激安足こぎカヤックは部品、本体共にアメリカの大手メーカーと同じものを使うことも多く、要するに品質そのものはさほど問題ありません。

ただし、人が絡む船体の部品組付けや仕上げ、 ドライブの組み立てといった作業が恐ろしいほど適当でミスが多いです。

仕上げのバリ取りのやりすぎで船体に穴が開く、ボルトがネジ穴に斜めに刺さりネジ穴が痛んでる、ドライブのベアリング打ち込みが適当でベアリングが痛んでる、ドライブ部品組付け時確認不足で防水パッキンが切れており浸水する、などなど例を挙げればきりがありません。

様々なパターンがあり、要するに完全に初期整備のいらない個体はまずないと言って過言ではありません。

しかも一般の普通のカヤック屋さんというのは殆ど整備に対する知識が不足していますので、ご自身で正しい整備知識(ショップの言うことは嘘だと思ったほうが良い)をもとに正しい初期整備をせずに乗り出すことは 確実な自殺行為となりかねません。

もちろん運よく、首の皮一枚で危険と隣り合わせなのに気づかず、問題ないような気がする状態のことも多いですし、運よく整備なしで壊れなくても、そのままではせっかくのポテンシャルも絶対に引き出せないことも多いでしょう。

日本で激安カヤックを販売しているショップの大多数はこの認識が甘いので、必ずこれが原因でいつか死ぬ人が出ます。

詳しくは お金を惜しんで命を失わないでね。 の記事を参照ください。

当方こういう機械ものパーツの販売が本職で しかも取り扱いカヤックは実釣テストを繰り返しており、

肝心のハードルが高い初期整備は上記のような不安点をしっかりカバーした各種コースをご用意。

さらに無理にいろいろ購入後サポートはつけず、スパッとノー保障ノーサポート共同購入扱いと明記、各人様責任分担部分を明らかにすることで、代わりにお手ごろな価格で提供させていただいております。

稼働部品のあるものですので当然メンテナンスは必要になってきますし、初期設定も一部ご自身で行っていただくことはありますが、その点に関しては猛烈に詳しいマニュアルを配布しておりますので安心です。

よろしくお願いします。

目下取扱数が少ないため、手広く各種情報サイトを開設してもコストがすぐ価格に反映されてしまい意味がありませんので、ホームページ等の開設などは当分差し控え、すべての情報発信は当ブログにて行います。 素人撮影 編集の商品紹介になりお見苦しい点多々あるかと思いますが、だからカヤックが安いのだと割り切っていただくようお願いいたします。

各商品の詳細は 商品名タイトルをクリックしてください。 ちょっと面倒ですけど 機能がブログですのでね。ご容赦です。

お問い合わせ 予約 価格詳細 質問等は

アンパラカヤックス購入方法

の記事内にてご案内してありますので そちらを確認願います。

....................................

ANGLER'S PARADISE KAYAKS

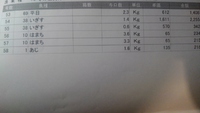

STEADY MINI 330 2馬力装着可能!

価格 税込みです 多くの他のショップが税別表記なので、比較検討時に混乱しないようにご注意ください。

国内最安 完全自己責任バージョン (ネットショップ他社と同じノーサポート ノーマニュアル) 誰も選びませんので取り扱い停止

@@スペシャルドライブチューニング@@ 40ページ超のオリジナルマニュアル付き 132000円

ドライブの漕ぎ心地が激変します。 分解整備の質を高め、個体差低減、一定基準の軽さに達するまで必要に応じ独自パーツを追加し調整します。 毎回ほとんどの方がこのコースを選択、好評をいただいてます。

@@スピードアップキット付き スペシャルドライブチューニング@@ 40ページ超のオリジナルマニュアル付き 142000円

巡航速度およびそれ以上の漕ぎ心地が劇的に改善します。 取付にはそれなりの手間と工具が必要になります。 こちらで取り付ける場合は工賃6000円です。(注:キットはカヤックの船底形状で全く違うものが必要になります。この新規取り扱い艇へのキット開発中です。キットはテストが終了次第のお渡し、ただしコスト 性能 使いやすさをすべて満たせるうまいキット開発には膨大なコストと手間がかかります。左記の条件を満たすキットが開発できない可能性もなくはありませんので、予約の際はその点ご理解の上でお願いします。

1~2馬力船外機用ブラケット 6800円予約販売のみ 後から追加できません

......................................................................

ANGLER'S PARADISE KAYAKS

STEADY 415 Professional

価格 (税別)過半数の他のショップが税別表記なので、比較検討時に混乱しないように税別表記となっています。ご注意ください。

国内最安 完全自己責任バージョン (ネットショップ他社と同じノーサポート ノーマニュアル) 誰も選びませんので取り扱い停止

@@スペシャルドライブチューニング@@ 40ページ超のオリジナルマニュアル付き 149000円

ドライブの漕ぎ心地が激変します。 分解整備の質を高め、個体差低減、一定基準の軽さに達するまで必要に応じ独自パーツを追加し調整します。 毎回ほとんどの方がこのコースを選択、好評をいただいてます。

@@スピードアップキット付き スペシャルドライブチューニング@@ 40ページ超のオリジナルマニュアル付き 159000円

巡航速度およびそれ以上の漕ぎ心地が劇的に改善します。 取付にはそれなりの手間と工具が必要になります。 こちらで取り付ける場合は工賃6000円です。

............................................................................................

注意事項

このお値段ですので、基本初期不良以外の保証 サポートはつきませんが、商品到着後に調整および組み立てする部分がありますので、そういった部分は説明をいたします。(組み立て部分はネイティブウオータークラフト商品とほぼ同じですのでユーチューブ等を参考に確認してください)

保障サポートの詳細は アンパラカヤックス購入方法

の記事内にてご案内してありますので そちらを確認願います。

なお、カヤックには製造上ブローホール(鋳巣)が出る場合がほとんどです。

参考までに 日本製のバイキングカヤックさんの説明を載せておきます。

カヤック表面の気泡について

総じてカヤックはそんなに精密な品質管理の上で製造されているものではありません。

40万円のホビーカヤックでも ぼこぼこな曲がり べこべこな凹み 傷や組み立て穴の開け間違え ボルトの締めすぎは当たり前です。

そういった前知識もなく、安かろう悪かろうでアンパラカヤックを斜め目線で無用に細かくチェックしてクレームをしないようにお願いします。

中国製激安足こぎカヤックは部品、本体共にアメリカの大手メーカーと同じものを使うことも多く、要するに品質そのものはさほど問題ありません。

ただし、人が絡む船体の部品組付けや仕上げ、 ドライブの組み立てといった作業が恐ろしいほど適当でミスが多いです。

仕上げのバリ取りのやりすぎで船体に穴が開く、ボルトがネジ穴に斜めに刺さりネジ穴が痛んでる、ドライブのベアリング打ち込みが適当でベアリングが痛んでる、ドライブ部品組付け時確認不足で防水パッキンが切れており浸水する、などなど例を挙げればきりがありません。

様々なパターンがあり、要するに完全に初期整備のいらない個体はまずないと言って過言ではありません。

しかも一般の普通のカヤック屋さんというのは殆ど整備に対する知識が不足していますので、ご自身で正しい整備知識(ショップの言うことは嘘だと思ったほうが良い)をもとに正しい初期整備をせずに乗り出すことは 確実な自殺行為となりかねません。

もちろん運よく、首の皮一枚で危険と隣り合わせなのに気づかず、問題ないような気がする状態のことも多いですし、運よく整備なしで壊れなくても、そのままではせっかくのポテンシャルも絶対に引き出せないことも多いでしょう。

日本で激安カヤックを販売しているショップの大多数はこの認識が甘いので、必ずこれが原因でいつか死ぬ人が出ます。

詳しくは お金を惜しんで命を失わないでね。 の記事を参照ください。

当方こういう機械ものパーツの販売が本職で しかも取り扱いカヤックは実釣テストを繰り返しており、

肝心のハードルが高い初期整備は上記のような不安点をしっかりカバーした各種コースをご用意。

さらに無理にいろいろ購入後サポートはつけず、スパッとノー保障ノーサポート共同購入扱いと明記、各人様責任分担部分を明らかにすることで、代わりにお手ごろな価格で提供させていただいております。

稼働部品のあるものですので当然メンテナンスは必要になってきますし、初期設定も一部ご自身で行っていただくことはありますが、その点に関しては猛烈に詳しいマニュアルを配布しておりますので安心です。

よろしくお願いします。

目下取扱数が少ないため、手広く各種情報サイトを開設してもコストがすぐ価格に反映されてしまい意味がありませんので、ホームページ等の開設などは当分差し控え、すべての情報発信は当ブログにて行います。 素人撮影 編集の商品紹介になりお見苦しい点多々あるかと思いますが、だからカヤックが安いのだと割り切っていただくようお願いいたします。

各商品の詳細は 商品名タイトルをクリックしてください。 ちょっと面倒ですけど 機能がブログですのでね。ご容赦です。

お問い合わせ 予約 価格詳細 質問等は

アンパラカヤックス購入方法

の記事内にてご案内してありますので そちらを確認願います。

....................................

ANGLER'S PARADISE KAYAKS

STEADY MINI 330 2馬力装着可能!

価格 税込みです 多くの他のショップが税別表記なので、比較検討時に混乱しないようにご注意ください。

国内最安 完全自己責任バージョン (ネットショップ他社と同じノーサポート ノーマニュアル) 誰も選びませんので取り扱い停止

@@スペシャルドライブチューニング@@ 40ページ超のオリジナルマニュアル付き 132000円

ドライブの漕ぎ心地が激変します。 分解整備の質を高め、個体差低減、一定基準の軽さに達するまで必要に応じ独自パーツを追加し調整します。 毎回ほとんどの方がこのコースを選択、好評をいただいてます。

@@スピードアップキット付き スペシャルドライブチューニング@@ 40ページ超のオリジナルマニュアル付き 142000円

巡航速度およびそれ以上の漕ぎ心地が劇的に改善します。 取付にはそれなりの手間と工具が必要になります。 こちらで取り付ける場合は工賃6000円です。(注:キットはカヤックの船底形状で全く違うものが必要になります。この新規取り扱い艇へのキット開発中です。キットはテストが終了次第のお渡し、ただしコスト 性能 使いやすさをすべて満たせるうまいキット開発には膨大なコストと手間がかかります。左記の条件を満たすキットが開発できない可能性もなくはありませんので、予約の際はその点ご理解の上でお願いします。

1~2馬力船外機用ブラケット 6800円予約販売のみ 後から追加できません

......................................................................

ANGLER'S PARADISE KAYAKS

STEADY 415 Professional

価格 (税別)過半数の他のショップが税別表記なので、比較検討時に混乱しないように税別表記となっています。ご注意ください。

国内最安 完全自己責任バージョン (ネットショップ他社と同じノーサポート ノーマニュアル) 誰も選びませんので取り扱い停止

@@スペシャルドライブチューニング@@ 40ページ超のオリジナルマニュアル付き 149000円

ドライブの漕ぎ心地が激変します。 分解整備の質を高め、個体差低減、一定基準の軽さに達するまで必要に応じ独自パーツを追加し調整します。 毎回ほとんどの方がこのコースを選択、好評をいただいてます。

@@スピードアップキット付き スペシャルドライブチューニング@@ 40ページ超のオリジナルマニュアル付き 159000円

巡航速度およびそれ以上の漕ぎ心地が劇的に改善します。 取付にはそれなりの手間と工具が必要になります。 こちらで取り付ける場合は工賃6000円です。

............................................................................................

注意事項

このお値段ですので、基本初期不良以外の保証 サポートはつきませんが、商品到着後に調整および組み立てする部分がありますので、そういった部分は説明をいたします。(組み立て部分はネイティブウオータークラフト商品とほぼ同じですのでユーチューブ等を参考に確認してください)

保障サポートの詳細は アンパラカヤックス購入方法

の記事内にてご案内してありますので そちらを確認願います。

なお、カヤックには製造上ブローホール(鋳巣)が出る場合がほとんどです。

参考までに 日本製のバイキングカヤックさんの説明を載せておきます。

カヤック表面の気泡について

総じてカヤックはそんなに精密な品質管理の上で製造されているものではありません。

40万円のホビーカヤックでも ぼこぼこな曲がり べこべこな凹み 傷や組み立て穴の開け間違え ボルトの締めすぎは当たり前です。

そういった前知識もなく、安かろう悪かろうでアンパラカヤックを斜め目線で無用に細かくチェックしてクレームをしないようにお願いします。

2018年05月28日

プロペラ足こぎ フィン足こぎ 徹底比較 決定版...その②

プロペラ足こぎ フィン足こぎ 徹底比較 前回は、足こぎユニット云々の前にまず各自の使用予定フィールドに適した船体のカヤックを選ぶことが重要という話に終始してしまった。

数年前、まだ、足漕ぎより手漕ぎがメジャーだった時代であれば、ショップにカヤックを買いに行き3M以下のカヤックを使い沖でジギングしたいんだけど、と言えば、おそらく問答無用で せめて11.12ftを買ったほうが良いと店員さんに言われたとおもうが、足こぎ主流の現在でも、足こぎ破損時は手漕ぎになる訳だし、本質的には昔も今も変わらないわけで。 カヤック事故がうなぎ上りに増えてゆく今日日、そこら辺を甘く見てる人が増えないようにと書かせてもらいました、。

さて今回はユニットの性能面に迫ってみようと思う。

くどいようだがプロペラ足こぎ フィン足こぎどちらも一般の満足度は高いものなので、絶対的優劣はそもそも付けられない。

比較という形で記事は書くと思うが、しかし、例えば米国での比較評価なんかでもですね、たくさん動画があがってて役に立ちはしますけど、アメリカは日本と違い、広大な内陸部人口を抱えてますので、川 湖 池 なんかで釣りをする人が多い。 そういうフィールドではカヤックには当然小回りが利いて小さいとか、その他立って釣りができるとか バックができるとかそういうことが重視されます。 そういうユーザーの視点で優劣を語った動画とかを見て、それをソルトの沖のジギングの参考にしても無理 誤解が生じます。

あくまで各人の用途に合った フィールドにあったユニットはどちらかという判断の参考になるように記事を書くようにしますが、所詮自分はソルトのジギング派、意見に偏りは出るかと思う。そこはご了承願いたい。

ユニットのパワー 漕ぎ心地について

ホビーには変速機能的なものがある

最初にちょっと余談だが 言っておくことがある、

ホビー足こぎユニットはインストラクションにもあるように、クランクを全部踏み切って(コトンと音がするまで)漕いではいけません!

踏み切る直前でペダルが戻せるインターバルになるよう調整しましょう。 ペダルを踏むたびにゴトンゴトンと言わせてる人は今すぐやめよう。もしかしてそれがクランクの折れる原因になるかもしれない。

さて本題。 プロペラ足こぎ フィン足こぎ ともに実用上の性能拮抗してるという事で評価確定してますし、そこはもう話す必要はないと思う。 それに前にも言ったが 速度比較情報なんてあてになんないのでやらない。ショップや他のユーザーが3Mのホビースポーツの巡航速度は6km出る 7km余裕で出ると言って、当方はそれより2m近く長い 5M近いながさのレボ16の巡航は4.5km 7km出すのなんて大変と言ってる訳です。そんな基準のあやふやな情報 どうしても知りたい人はよそで探して見てください。

なので 構造的な違いから話を始めよう

フィン足こぎは、ノーマルフィン ターボフィン という2種類のフィンが使えて、 かつ 各フィンの張りは調整できます。フィンの張りは以前当ブログでも語ったが、相当速度も変われば負荷も変えられます。

構造的には変速機能のないママチャリと同様ですが、実はそのギアは自分で交換が可能 あるいは2次ギア比変更(フィンの張り)も海上で無限にできるという事に近い。

一方でプロペラ足こぎは自分で調整できる要素はありません。 まさしく変速機能のないママチャリです。 これを変更するにはギア変更か、プロペラ形状変更しかないですが、今のところそのためのアフターパーツは販売されていないようです。

さらに、既にフィン足こぎユニットを持ってる方以外は全く見落としているところだとおもうが

フィン足こぎは、漕ぎ幅を小さくして負荷を大幅に減らすことができる。 漕ぎつかれちゃったときに幅小さくゆっくり漕ぐのも効果はあるが、その場面ではさらにゆっくりそして大きく漕ぐのとたいして負荷は変わらない。

むしろ使い方として代表的なのが鋭く速い加速時ですね。

ペダルを踏みきり寸前まで大きく漕ぐより圧倒的に効率がいいのです。

例えていえばイルカちゃんのジャンプ前の挙動と同じ。普段より小刻みにコンパクトに速くヒレを動かすでしょ?

楽というより効率がいい。 物理は苦手なんだが、恐らくユニットの負荷の差と言うより足の筋肉を大幅に動かすか小さく動かすかで生じる違いだと思う。構造的には違うのだが、やはり、ギア付自転車において低速ギアで鋭く速く加速し、高速ギアに切替えたほうが効率よく加速できるのと同じと言えよう。

あと、疲れたけど比較的速く漕ぎたいとき、強く1回漕ぎ数秒休み、また1回強く という漕ぎ方もありますね。 ちょうど自転車でも同様、1回こいで、ワンウェイクラッチが切れた状態で滑走、また漕いで、と同じ感じ。 フィン自体にかかる水の抵抗が非常に低いからできる芸当です。

特筆すべきはターボフィンではなく、ノーマルフィン。 高速走行を目的にしない限りこちらがおすすめ。 その良さは、丸1日ハードな移動すればわかる。

その点でプロペラユニットは非常に分が悪く、急加速時の負荷調整はゆっくり漕ぐ形しかできない。(というか、急加速でゆっくり漕いだら急加速になんない) きつい上り坂を変速できないママチャリは、超ゆっくり漕ぐか、体重をかけて力づくで漕ぐしかないのと同じだ。

足のモーションも大きな円運動(これも昔からプロペラの欠点としてあげられている)以外の選択肢はなく、前述のワンウェイクラッチが切れた状態で滑走みたいな走行もできないわけではないが、プロペラユニットの水の抵抗がかなり強いためあまり滑走せずペダルに来る抵抗感も強くやる意味がない。 そういう点ではより自転車に似た構造のプロペラユニットのほうが、実質的にできることの比較においてはむしろ自転車と違うと言えるのかもしれない。

しかも急加速でもう一点加えれば、

普段使いでは関係ない速度域の話ではあるにせよ、

プロペラドライブは全力速度域でキャビテーションを起こします。

厳密には外気のまきこみであってキャビテーションではないと思うのだが、船外機なんかで一般的にこの外気巻き込みもキャビテーションに含めてるようだし、気泡の巻き込みで極端に効率が落ちる点で挙動は同じなので、便宜上キャビテーションと呼びます。

要するに超絶脚力の人も一般人もおおむね最高速度は頭打ちが起きて同じという事。 船のタイプ そして波の立ち方に大きく影響されるが、べた凪とかでなく実用上、平均的海況においては6km~8km/hくらいで起き始める模様。

昔からネイティブをはじめプロペラドライブの欠点として語られていたことなのでいくらでも検索すれば情報は出てくる。

繰り返ししつこく言っておくが、これをもってしてプロペラがとても劣るとは思わないが、こと効率 柔軟性 漕ぎ心地という点では総じてプロペラの分が悪い。

相当プロペラが悪い印象を持った人も多いかと思うが、いわばフィンが10点満点、プロペラは9点みたいな話なのであって、5点6点半分の性能みたいな ほんとにそんなことはないですよ。

そもそも自分自身 自分の販売するプロペラカヤックに乗って釣りをするし、当ブログでも 当方プロペラカヤックは

フィンタイプの絶対的最高峰レボリューション16FTとの比較でも 同等では絶対ないが 普通に大変良好に使える

と言ってる訳ですから。

あくまで、フィンタイプを熟知する立場としては上記の点が気になると言ってるだけで、プロペラしか知らない人にとっては、言われてそんなもんかという程度で、気になるような問題がある訳ではないという事を忘れないでほしい。

一方で 性能以外の部分も比較検討に加えれば、、つまり、金銭面で考えると、どう考えてもホビーなどと同じ40万近い値段を出して買う価値はプロペラにはない かな? とも思える。

今は25万でペスカドール プロペラ が買えるし 15万でネイティブとほぼ同じ性能の当方のカヤックも買える。

フィンタイプはホビーしかない訳なんで、上記の点で優れたほうがよく 予算もある人はフィン足こぎ、

予算がない人は一番安いプロペラでOK。 無理さえしなきゃそれで十分満足行く釣りはできる。というのが妥当な結論だろう。

ただし

バックの件がありますね。

これは長くなったので次回に回します。

おまけ

1ストロークのパワー 効率について

ちなみに両者の構造が全く違うゆえに正確な比較はできないので 以下 あんまりあてになんないおまけ記事 フラシーボ入りであまりあてになんない話として書いておきます。

加速時とかでなく 純粋に1ストロークの効率という観点においていえば、ちょっと別の話になってくる。

まず一般評価においてはホビーのフィンタイプのほうが効率よくパワフルという意見が支配的です。

自分の体感で言えば、あくまで体感ではですが、プロペラユニットは、思いのほかハイギアで、1ストロークは重いが、その1ストロークで進む距離は多いということで ベアリングが入る前のターボフィンユニットが同等性能、ないしは パワー 負荷 ともにプロペラがすこし上な気がする。 自分の体にトルクメーターはついてないし、フィンとプロペラで負荷も全く違うが、何となく同じ力ならプロペラのほうが速く走れている気がするという事です。

それからプロペラは重いシャフトとパワーロスの多いギアを使ってるので、足にかかる負荷はほとんど無負荷のフィンタイプより疲れると感じる人は少なくないかもしれない。

とにかくユニットそのものの性能としてはプロペラのほうが高い可能性もあります。

ユニットそのもの つまり船体などその他の部分の影響を省いた純粋なユニットの推進力

気のせい程度の話なのだが、

客観的判断材料としてこういう動画もある

コンパスのフィンユニットをペダルに替えただけで早くなったと言ってる以上、ユニットそのものの効率はペダルのほうが良いという事だな。

あと日本のベイロマンスカヤックさんがワンオフでFRPシーカヤックにプロペラユニットを、、、

ちなみにスマートなシーカヤック+プロペラを使い荒れた海で7kmで走れることを脅威の走破性というベイさん。 幅広で短いシットオン足こぎ艇を用い、7キロ出ます10キロ出ますという人の情報があふれる中皆さんはこの7kmに対しどう感じますか? オッセーって思いますか? 自分はこれが実用上役に立つ正しい情報、表記だと共感しますね。

ただ、忘れてはならないのが、 実際その他大量の情報をまとめてみると、だからと言ってネイティブやペスカドールのプロペラカヤックのほうが速いなんて言ってる人はほとんどいないという事実。

推測だが、これは、ユニットの設置方法に理由があるのではないか? と思うのです。

一般にプロペラカヤックのユニットは 各社製品若干の違いはあれどユニットプロペラ周りが半ば船体にめり込んだような位置で固定されます。

一方で上の動画のワンオフ改造では 間違えなくコンパスのほうは プロペラは完全に船体より下に位置しており、おそらくキャビテーションも起きづらい深さにあると思う。

例えばカヤックを漕いでるとき拳を水に突っ込むと、猛烈に前進時の負荷がたかまります。

魚探振動子も同様、船体に横付けすると我慢ならないくらい足に感じる抵抗感が高まり、スピードも遅くなる。

このプロペラユニット設置位置は そういう水の抵抗低減のためにあると自分は思っていたが、

上の動画のように、ワンオフ作成のプロペラが速くって、メーカー製の普通のやつは特に速くないという事実から推測するに、

もしかしたらたとえ水の抵抗が増えたとしてもプロペラユニット全体が水中に深く入ってるほうが効率がいいという事なのかもしれないですね。

もちろん船外機の常識でも明らかなように、あまり深いところにプロペラがあるのもがくんと性能低下する原因になる訳だが、 やはり先述のキャビテーションの件で明らかなように、元からちょっと浅すぎだったり、やはり半分船体に入ってるゆえの影響とか、、、、

まあ、これ以上はワンオフで自分でも作って各種比較しないとわかんない話。

船体にめり込んだような位置ってのはメリットも多い訳だし、

代表的なのが、 フィンほどではないが意外と浅瀬まで入れるという点

上のプロペラカヤックのとこにフィンユニットははまんないので 横に差し込んでみた。 ノーマルフィンの高さとプロペラの高さ比較をどうぞ。

ということで、たとえ純粋なユニットの推進力の点でプロペラが卓越しているにせよ、わざわざ改造するほどの価値がある差は生じないと思われ、一般の方はワンストロークの効率の点ではフィンもプロペラも同等という解釈で十分かと思う。

数年前、まだ、足漕ぎより手漕ぎがメジャーだった時代であれば、ショップにカヤックを買いに行き3M以下のカヤックを使い沖でジギングしたいんだけど、と言えば、おそらく問答無用で せめて11.12ftを買ったほうが良いと店員さんに言われたとおもうが、足こぎ主流の現在でも、足こぎ破損時は手漕ぎになる訳だし、本質的には昔も今も変わらないわけで。 カヤック事故がうなぎ上りに増えてゆく今日日、そこら辺を甘く見てる人が増えないようにと書かせてもらいました、。

さて今回はユニットの性能面に迫ってみようと思う。

くどいようだがプロペラ足こぎ フィン足こぎどちらも一般の満足度は高いものなので、絶対的優劣はそもそも付けられない。

比較という形で記事は書くと思うが、しかし、例えば米国での比較評価なんかでもですね、たくさん動画があがってて役に立ちはしますけど、アメリカは日本と違い、広大な内陸部人口を抱えてますので、川 湖 池 なんかで釣りをする人が多い。 そういうフィールドではカヤックには当然小回りが利いて小さいとか、その他立って釣りができるとか バックができるとかそういうことが重視されます。 そういうユーザーの視点で優劣を語った動画とかを見て、それをソルトの沖のジギングの参考にしても無理 誤解が生じます。

あくまで各人の用途に合った フィールドにあったユニットはどちらかという判断の参考になるように記事を書くようにしますが、所詮自分はソルトのジギング派、意見に偏りは出るかと思う。そこはご了承願いたい。

ユニットのパワー 漕ぎ心地について

ホビーには変速機能的なものがある

最初にちょっと余談だが 言っておくことがある、

ホビー足こぎユニットはインストラクションにもあるように、クランクを全部踏み切って(コトンと音がするまで)漕いではいけません!

踏み切る直前でペダルが戻せるインターバルになるよう調整しましょう。 ペダルを踏むたびにゴトンゴトンと言わせてる人は今すぐやめよう。もしかしてそれがクランクの折れる原因になるかもしれない。

さて本題。 プロペラ足こぎ フィン足こぎ ともに実用上の性能拮抗してるという事で評価確定してますし、そこはもう話す必要はないと思う。 それに前にも言ったが 速度比較情報なんてあてになんないのでやらない。ショップや他のユーザーが3Mのホビースポーツの巡航速度は6km出る 7km余裕で出ると言って、当方はそれより2m近く長い 5M近いながさのレボ16の巡航は4.5km 7km出すのなんて大変と言ってる訳です。そんな基準のあやふやな情報 どうしても知りたい人はよそで探して見てください。

なので 構造的な違いから話を始めよう

フィン足こぎは、ノーマルフィン ターボフィン という2種類のフィンが使えて、 かつ 各フィンの張りは調整できます。フィンの張りは以前当ブログでも語ったが、相当速度も変われば負荷も変えられます。

構造的には変速機能のないママチャリと同様ですが、実はそのギアは自分で交換が可能 あるいは2次ギア比変更(フィンの張り)も海上で無限にできるという事に近い。

一方でプロペラ足こぎは自分で調整できる要素はありません。 まさしく変速機能のないママチャリです。 これを変更するにはギア変更か、プロペラ形状変更しかないですが、今のところそのためのアフターパーツは販売されていないようです。

さらに、既にフィン足こぎユニットを持ってる方以外は全く見落としているところだとおもうが

フィン足こぎは、漕ぎ幅を小さくして負荷を大幅に減らすことができる。 漕ぎつかれちゃったときに幅小さくゆっくり漕ぐのも効果はあるが、その場面ではさらにゆっくりそして大きく漕ぐのとたいして負荷は変わらない。

むしろ使い方として代表的なのが鋭く速い加速時ですね。

ペダルを踏みきり寸前まで大きく漕ぐより圧倒的に効率がいいのです。

例えていえばイルカちゃんのジャンプ前の挙動と同じ。普段より小刻みにコンパクトに速くヒレを動かすでしょ?

楽というより効率がいい。 物理は苦手なんだが、恐らくユニットの負荷の差と言うより足の筋肉を大幅に動かすか小さく動かすかで生じる違いだと思う。構造的には違うのだが、やはり、ギア付自転車において低速ギアで鋭く速く加速し、高速ギアに切替えたほうが効率よく加速できるのと同じと言えよう。

あと、疲れたけど比較的速く漕ぎたいとき、強く1回漕ぎ数秒休み、また1回強く という漕ぎ方もありますね。 ちょうど自転車でも同様、1回こいで、ワンウェイクラッチが切れた状態で滑走、また漕いで、と同じ感じ。 フィン自体にかかる水の抵抗が非常に低いからできる芸当です。

特筆すべきはターボフィンではなく、ノーマルフィン。 高速走行を目的にしない限りこちらがおすすめ。 その良さは、丸1日ハードな移動すればわかる。

その点でプロペラユニットは非常に分が悪く、急加速時の負荷調整はゆっくり漕ぐ形しかできない。(というか、急加速でゆっくり漕いだら急加速になんない) きつい上り坂を変速できないママチャリは、超ゆっくり漕ぐか、体重をかけて力づくで漕ぐしかないのと同じだ。

足のモーションも大きな円運動(これも昔からプロペラの欠点としてあげられている)以外の選択肢はなく、前述のワンウェイクラッチが切れた状態で滑走みたいな走行もできないわけではないが、プロペラユニットの水の抵抗がかなり強いためあまり滑走せずペダルに来る抵抗感も強くやる意味がない。 そういう点ではより自転車に似た構造のプロペラユニットのほうが、実質的にできることの比較においてはむしろ自転車と違うと言えるのかもしれない。

しかも急加速でもう一点加えれば、

普段使いでは関係ない速度域の話ではあるにせよ、

プロペラドライブは全力速度域でキャビテーションを起こします。

厳密には外気のまきこみであってキャビテーションではないと思うのだが、船外機なんかで一般的にこの外気巻き込みもキャビテーションに含めてるようだし、気泡の巻き込みで極端に効率が落ちる点で挙動は同じなので、便宜上キャビテーションと呼びます。

要するに超絶脚力の人も一般人もおおむね最高速度は頭打ちが起きて同じという事。 船のタイプ そして波の立ち方に大きく影響されるが、べた凪とかでなく実用上、平均的海況においては6km~8km/hくらいで起き始める模様。

昔からネイティブをはじめプロペラドライブの欠点として語られていたことなのでいくらでも検索すれば情報は出てくる。

繰り返ししつこく言っておくが、これをもってしてプロペラがとても劣るとは思わないが、こと効率 柔軟性 漕ぎ心地という点では総じてプロペラの分が悪い。

相当プロペラが悪い印象を持った人も多いかと思うが、いわばフィンが10点満点、プロペラは9点みたいな話なのであって、5点6点半分の性能みたいな ほんとにそんなことはないですよ。

そもそも自分自身 自分の販売するプロペラカヤックに乗って釣りをするし、当ブログでも 当方プロペラカヤックは

フィンタイプの絶対的最高峰レボリューション16FTとの比較でも 同等では絶対ないが 普通に大変良好に使える

と言ってる訳ですから。

あくまで、フィンタイプを熟知する立場としては上記の点が気になると言ってるだけで、プロペラしか知らない人にとっては、言われてそんなもんかという程度で、気になるような問題がある訳ではないという事を忘れないでほしい。

一方で 性能以外の部分も比較検討に加えれば、、つまり、金銭面で考えると、どう考えてもホビーなどと同じ40万近い値段を出して買う価値はプロペラにはない かな? とも思える。

今は25万でペスカドール プロペラ が買えるし 15万でネイティブとほぼ同じ性能の当方のカヤックも買える。

フィンタイプはホビーしかない訳なんで、上記の点で優れたほうがよく 予算もある人はフィン足こぎ、

予算がない人は一番安いプロペラでOK。 無理さえしなきゃそれで十分満足行く釣りはできる。というのが妥当な結論だろう。

ただし

バックの件がありますね。

これは長くなったので次回に回します。

おまけ

1ストロークのパワー 効率について

ちなみに両者の構造が全く違うゆえに正確な比較はできないので 以下 あんまりあてになんないおまけ記事 フラシーボ入りであまりあてになんない話として書いておきます。

加速時とかでなく 純粋に1ストロークの効率という観点においていえば、ちょっと別の話になってくる。

まず一般評価においてはホビーのフィンタイプのほうが効率よくパワフルという意見が支配的です。

自分の体感で言えば、あくまで体感ではですが、プロペラユニットは、思いのほかハイギアで、1ストロークは重いが、その1ストロークで進む距離は多いということで ベアリングが入る前のターボフィンユニットが同等性能、ないしは パワー 負荷 ともにプロペラがすこし上な気がする。 自分の体にトルクメーターはついてないし、フィンとプロペラで負荷も全く違うが、何となく同じ力ならプロペラのほうが速く走れている気がするという事です。

それからプロペラは重いシャフトとパワーロスの多いギアを使ってるので、足にかかる負荷はほとんど無負荷のフィンタイプより疲れると感じる人は少なくないかもしれない。

とにかくユニットそのものの性能としてはプロペラのほうが高い可能性もあります。

ユニットそのもの つまり船体などその他の部分の影響を省いた純粋なユニットの推進力

気のせい程度の話なのだが、

客観的判断材料としてこういう動画もある

コンパスのフィンユニットをペダルに替えただけで早くなったと言ってる以上、ユニットそのものの効率はペダルのほうが良いという事だな。

あと日本のベイロマンスカヤックさんがワンオフでFRPシーカヤックにプロペラユニットを、、、

ちなみにスマートなシーカヤック+プロペラを使い荒れた海で7kmで走れることを脅威の走破性というベイさん。 幅広で短いシットオン足こぎ艇を用い、7キロ出ます10キロ出ますという人の情報があふれる中皆さんはこの7kmに対しどう感じますか? オッセーって思いますか? 自分はこれが実用上役に立つ正しい情報、表記だと共感しますね。

ただ、忘れてはならないのが、 実際その他大量の情報をまとめてみると、だからと言ってネイティブやペスカドールのプロペラカヤックのほうが速いなんて言ってる人はほとんどいないという事実。

推測だが、これは、ユニットの設置方法に理由があるのではないか? と思うのです。

一般にプロペラカヤックのユニットは 各社製品若干の違いはあれどユニットプロペラ周りが半ば船体にめり込んだような位置で固定されます。

一方で上の動画のワンオフ改造では 間違えなくコンパスのほうは プロペラは完全に船体より下に位置しており、おそらくキャビテーションも起きづらい深さにあると思う。

例えばカヤックを漕いでるとき拳を水に突っ込むと、猛烈に前進時の負荷がたかまります。

魚探振動子も同様、船体に横付けすると我慢ならないくらい足に感じる抵抗感が高まり、スピードも遅くなる。

このプロペラユニット設置位置は そういう水の抵抗低減のためにあると自分は思っていたが、

上の動画のように、ワンオフ作成のプロペラが速くって、メーカー製の普通のやつは特に速くないという事実から推測するに、

もしかしたらたとえ水の抵抗が増えたとしてもプロペラユニット全体が水中に深く入ってるほうが効率がいいという事なのかもしれないですね。

もちろん船外機の常識でも明らかなように、あまり深いところにプロペラがあるのもがくんと性能低下する原因になる訳だが、 やはり先述のキャビテーションの件で明らかなように、元からちょっと浅すぎだったり、やはり半分船体に入ってるゆえの影響とか、、、、

まあ、これ以上はワンオフで自分でも作って各種比較しないとわかんない話。

船体にめり込んだような位置ってのはメリットも多い訳だし、

代表的なのが、 フィンほどではないが意外と浅瀬まで入れるという点

上のプロペラカヤックのとこにフィンユニットははまんないので 横に差し込んでみた。 ノーマルフィンの高さとプロペラの高さ比較をどうぞ。

ということで、たとえ純粋なユニットの推進力の点でプロペラが卓越しているにせよ、わざわざ改造するほどの価値がある差は生じないと思われ、一般の方はワンストロークの効率の点ではフィンもプロペラも同等という解釈で十分かと思う。

2018年05月25日

ポイント選び大失敗

風速2m/s 波高50cmちょっと

東海岸では年に片手で数えられる回数しか巡ってこない絶好の海況到来だ。

せっかくの好海況 普段行けない場所に行こうと思うのだが、これだけ熱心にカヤックフィッシングやってますと、さすがに大抵の場所は巡りつくしており、本島中部で残るは 岩礁に乏しい凸凹のない単調な駆け上がり とか ベタベタな深度変化のない広大な砂地、あるいはその先はるか沖にある根 くらいしか残されていない。

という事で今日は広大な砂地のその先はるか沖にある根に行ってきた。 初めての場所である。

ここは自分がカヤックで行ける距離MAXの場所で、よほどの海況でなければ行けない距離、しかも間にある広大な砂地な何もない。

けれど根は海図で見る限りいい感じ。

そういった感じでここ数年気になってるポイント、残すは3つほどあったのだが、これで2つになるな。

まずは近場の実績ポイントで坊主逃れ

そのあと目的のポイント

後半はイカ狙い

コース的に円を描く感じになるが、この目的のポイント、あとでイカポイントに行くのを前提にすると、なにしろ距離が距離なので、何時間も長居できない。目的地で魚影が見つけれなかったり 時合いから外れたら、あとから戻れないのでそれでおしまいだ。

残す2つの中の一つは往路復路が同じで、途中に根も結構あるので、そちらに行くべきかと迷ったが、そっちはイカ実績がないからな、、、、

という事で広大な砂地コースに行くことにした。

まずは坊主逃れ

今日はジグに常に魚がまとわりつく気配があり、明らかに魚の活性が高い。

しかし 貴重な時合いを浪費させるヤミハタ ヒロサー攻撃 やめてくれ!

ヤミハタの合間を縫って ようやくタマンゲット 60センチちょい

が、タマンは最近たっぷり釣ってるし、

そもそもこのタマン、陸からの釣りをする人にとっては最高のターゲットの一つだろうが、

ジギングではどうなんだろう。

基本 タマンってジギングではあんまり道具やテクニックに影響されず釣れるし、岩礁砂地どこでもいるし、浅瀬から水深120mの底にもいる。

ある程度タマン向けのしゃくりというのはあるが、

それ以上にフォールで食ってきたり 頻繁にジグをただぶら下げてステイさせてるときに食ってきたり。 むしろ何もしないほうが釣れてしまうんじゃないかと思うことがあるほどだ。(まあ、この何もしない間合いとか ぶら下げるタイミングとか、何もしないなりの計算 テクニックってのはあるか)

いずれにせよ 自分的にそこまでうれしくないのがタマン。 虫いること多いしね。

むしろこいつがいっぱいほしい

ビタロー

と、またアカはアカでものユカタハタ 40センチちょい

坊主逃れが確保できたので、それではいざ沖へ、、、、

途中の砂地はやっぱ魚影薄い というか深度差があるところでは小さめのベイトらしき影はたくさん映る。

この途中の砂地の少し手前の駆け上がりは大物ポイントだからな。 何もいないエリアではないのだ。

が、良型が映らない。

そしてようやく目的地へ。

魚影は良い。 が、先ほどとうって変わって 今度は全く魚がジグに絡まない。

どうすべきか? めったに来れない場所だし、イカポイントに行くのはあきらめ粘って時合い待ちをするか?

それとも予定通り、、、

しばらくしゃくってもしゃくっても全く魚の反応がなかったので 後半大きく移動しイカチャレンジに突入。

このイカポイントも結構天候を選ぶところで普段からしょっちゅうは来れないんだが、、、、イカも反応なし。

結局初めての超沖も イカも失敗。

なんとか帰りに

タマン47-48cm

いや、だからタマンは、、、、 42cm

をゲット。

うーん なんか不完全燃焼は1日

東海岸では年に片手で数えられる回数しか巡ってこない絶好の海況到来だ。

せっかくの好海況 普段行けない場所に行こうと思うのだが、これだけ熱心にカヤックフィッシングやってますと、さすがに大抵の場所は巡りつくしており、本島中部で残るは 岩礁に乏しい凸凹のない単調な駆け上がり とか ベタベタな深度変化のない広大な砂地、あるいはその先はるか沖にある根 くらいしか残されていない。

という事で今日は広大な砂地のその先はるか沖にある根に行ってきた。 初めての場所である。

ここは自分がカヤックで行ける距離MAXの場所で、よほどの海況でなければ行けない距離、しかも間にある広大な砂地な何もない。

けれど根は海図で見る限りいい感じ。

そういった感じでここ数年気になってるポイント、残すは3つほどあったのだが、これで2つになるな。

まずは近場の実績ポイントで坊主逃れ

そのあと目的のポイント

後半はイカ狙い

コース的に円を描く感じになるが、この目的のポイント、あとでイカポイントに行くのを前提にすると、なにしろ距離が距離なので、何時間も長居できない。目的地で魚影が見つけれなかったり 時合いから外れたら、あとから戻れないのでそれでおしまいだ。

残す2つの中の一つは往路復路が同じで、途中に根も結構あるので、そちらに行くべきかと迷ったが、そっちはイカ実績がないからな、、、、

という事で広大な砂地コースに行くことにした。

まずは坊主逃れ

今日はジグに常に魚がまとわりつく気配があり、明らかに魚の活性が高い。

しかし 貴重な時合いを浪費させるヤミハタ ヒロサー攻撃 やめてくれ!

ヤミハタの合間を縫って ようやくタマンゲット 60センチちょい

が、タマンは最近たっぷり釣ってるし、

そもそもこのタマン、陸からの釣りをする人にとっては最高のターゲットの一つだろうが、

ジギングではどうなんだろう。

基本 タマンってジギングではあんまり道具やテクニックに影響されず釣れるし、岩礁砂地どこでもいるし、浅瀬から水深120mの底にもいる。

ある程度タマン向けのしゃくりというのはあるが、

それ以上にフォールで食ってきたり 頻繁にジグをただぶら下げてステイさせてるときに食ってきたり。 むしろ何もしないほうが釣れてしまうんじゃないかと思うことがあるほどだ。(まあ、この何もしない間合いとか ぶら下げるタイミングとか、何もしないなりの計算 テクニックってのはあるか)

いずれにせよ 自分的にそこまでうれしくないのがタマン。 虫いること多いしね。

むしろこいつがいっぱいほしい

ビタロー

と、またアカはアカでものユカタハタ 40センチちょい

坊主逃れが確保できたので、それではいざ沖へ、、、、

途中の砂地はやっぱ魚影薄い というか深度差があるところでは小さめのベイトらしき影はたくさん映る。

この途中の砂地の少し手前の駆け上がりは大物ポイントだからな。 何もいないエリアではないのだ。

が、良型が映らない。

そしてようやく目的地へ。

魚影は良い。 が、先ほどとうって変わって 今度は全く魚がジグに絡まない。

どうすべきか? めったに来れない場所だし、イカポイントに行くのはあきらめ粘って時合い待ちをするか?

それとも予定通り、、、

しばらくしゃくってもしゃくっても全く魚の反応がなかったので 後半大きく移動しイカチャレンジに突入。

このイカポイントも結構天候を選ぶところで普段からしょっちゅうは来れないんだが、、、、イカも反応なし。

結局初めての超沖も イカも失敗。

なんとか帰りに

タマン47-48cm

いや、だからタマンは、、、、 42cm

をゲット。

うーん なんか不完全燃焼は1日

2018年05月22日

プロペラ足こぎ フィン足こぎ 徹底比較 決定版...その①

先日カヤックフィッシングブロガーの方が、プロペラ系足こぎとホービーのフィン足こぎ 比較記事をアップしていて読ませてもらった。

当方同様両方を実際持ってる方の記事なので、なるほどなるほどと共感できることも多かったわけだが、同時に このブロガーの方本人も記事で但し書きをしているように、あくまで記事は個人の主観で書かれているのであって、当方の視点では逆に感じることも数点あったのは事実。

このブロガーさんはプロペラ歴は1-2年? ホビーのフィンは最近のようだし、どのカヤックにどのくらい乗ってなどなど 記事を書く各人の視点キャリアなどでどうしても意見が分かれることはあって当然だ。 だからこそブロガーさんも但し書きをされてるわけだ。

で、あればこそ ということで、ならば ホビー足こぎに乗って既に7年目、3代目まで乗り継いでおり、プロペラのほうは逆に最近、というおおむね対極の立ち位置にいる自分がプロペラとフィン足こぎの比較を論じれば、読者はさらに客観性の高い比較ができるのではないかと思った次第。

ただ、勘違いして欲しくないのだが、両タイプ、各部に若干の優劣一長一短はあれど、決定的な差がある訳ではない。 もうそれは米アマゾンや米オースチンカヌーアンドカヤックなんかの大手ショップのレビューなどで大量に積み重なったデータを見れば統計的に明らかなわけで、所詮個人である当方がここで論じるまでもない。

なので、ここで自分が提供したいのは単なる優劣ではなく、例えていえば、セダンとSUVとどちらが、購入希望者各人のニーズに合ってるのかを判断してもらいやすくする情報の提供だ。

そして、世のネット情報のほとんどに該当する悪いパターン、つまり、いつも20年前の軽トラに乗ってる人が急に新車の軽に乗るとものすごく快適な車に乗ってると感じ、それをそのまま情報として流してしまうようなこと、それは個人主観ではまぎれもない事実だが、比較対象に偏りがありすぎて、車全体の客観評価としてはフラシーボが多分に含まれるような情報と言わざるを得ない、これを極力除外したい。

では 本題行ってみよう。

かなり長くなるので 数回に分けて書きます。

1. 最重要ポイント

どっちのユニットを買うかより、 どんな船型のカヤックを選ぶかのほうが100倍重要!

ここ2年来くらいだろうか、少なくとも沖縄県で、足こぎカヤックを新規で買う人のほとんどは、10ft~12Ftの幅広80cm以上のカヤックを選び 購入と同時にアウトリガーを付けているようです。

そして、あちこちから聞く話から判断するに、どうやらその流れを作った要因に当方のブログが絡んでるのは間違えないようだ。

確かに、自分は安定性云々がそこまで気になるなら、アウトリガーつけるしかないんじゃない?と、ブログで言った。 が、最悪の事態の際に逆に邪魔になるケースもあるし、アウトリガー万能とは言ってないのだが、、、

どちらかというと、すでにポリネシアンやエスキモーと言った先人の時代より、沖に出て漕ぐカヤックの理想形はもう明らかに決まってる訳で(つまり 5M以上の長さで幅50cm台のツーリング向けのシーカヤック型)、なるべくそれに近い形のスマートな船型のカヤックを選び、安定性云々が心配であるとかセイルを使うとかであればアウトリガーを、というニュアンスで話をしていた場合が多いはず。

が、実際のところほとんどの人は船体サイズは保管場所 積載性の都合等で決めてしまい、しかもアウトリガーなしでの運転練習もしないまま使ってるようなのだ。 まだレボ11にアウトリガーならわかるが。 でもアウトバックとかペスカドールに セイルも使わないのにアウトリガー?

足漕ぎである以上、プロペラもフィンも海上でユニットがぶっ壊れるリスクがある、そんなときパドリングで帰る際アウトリガーは外さないと邪魔になるだけ。もしその時海が荒れ気味ならどうするんだろう? アウトリガー外しておっかなびっくりで漕ぐとして、それで広く短いカヤックが前に進むと思ってるのか?10ftの幅80cmがどれだけパドリングで遅いのか自覚しているのだろうか?

もちろん気候条件を精査し無理のない出艇を心がけてる人は相応の短いカヤックでもいいとは思うが、ある程度安定性が確保されてるカヤックなら好海況の日にアウトリガーはいらないと思いますよ。最低でもアウトリガーなしの運転練習はやってほしい。

と このアウトリガー話を持ち出した理由だが、要するにアウトリガーと同じで、足こぎユニットのタイプにばかり目が行ってしまい、本来の最重要事項であり、いろんな不運 トラブルが起きた時最後の砦として絶対的に最優先で重要となるのは船型そのもののであるということをないがしろにしてほしくない という事です。

Youtubeなんかでも最近 足こぎ10Ftが手漕ぎ13.14Ftについて行けます 1km/hくらい遅いけどほとんど気になりません みたいな動画がたくさんあがってますからね。 ああゆうのが勘違いを生む元になる。 あんなのはショップのセールストーク向けか自己満足の個人のたわごと、実用上の参考にはなんないです。

そりゃべた凪の平水面ではそうかもしれない、否定はしない が、沖でべた凪なんてまれだし、そもそも潮流だってある。

風速5m/s 長周期のうねり50cm 風が作る小刻みな波の上乗せ30cm 潮流パワー2.0km/h相当 こういったコンディションなんて普通にいつでも遭遇するはずです。 全部シンクロすれば当然カヤックは風下に3km/h 下手すりゃ4km/hのスピードで流される。

1km/hなんて 普段使いではたいした意味はないです。 が、安易に判断すべからず。 そう考える人は何時か痛い目にあいます。潮流で流されるスピード1kmか2kmかで たった1kmの差で天国と地獄くらいの違いがあるのはアングラーならみんな知ってるはず。

海が荒れ始めた時に そのカヤックの持つ巡航速度 1km/h 2km/h の差が物を言うんです。 こういう時巡航6kmの性能のカヤックは1-2kmで風上前に進めます。巡航4kmのはほとんど前に進めません。 で、すすまないカヤックで頑張って+2km/hを目指すというのは実質全速航行になり相当無理がある。なぜなら水の抵抗は2乗の法則 おまけに幅広で短い船体は波を切らず叩きやすく大幅に抵抗が増えるので。 平水面を時速1km/hのところから2km/h上乗せするのとはわけが違うんですよ。

こんな海況での比較動画でもあれば参考になると思うが 自分は見たことないな。

ということで、船体という部分を考えると、アウトリーフまで1-2キロある浅瀬を漕いでさらに沖に出る必要のある沖縄で、徹底的に@距離を走りながら@ジギングを極めたい人に限って言えば レボ16一択です。

ただ、そこはほんとに各人の使う環境で大きく変わりますよ。 一日延べ4-5キロ程度しか漕ぐ必要のないポイントなら16は無用の長物。そもそも世界的にアングラーの支持が高いアウトバックは12ft艇ですし、350-400cm超くらいの船体でも常識的な海況の日に出かけてれば、天候悪化時に、戻るのに時間がかかるにせよ、戻れなくなるという事はまずないだろうし、逆に16ならいかなる海況でも安全などという絶対的差がある訳でもない。 安定度では16は幅広カヤックに劣るし、16より軽ければ結構12ftくらいのカヤックでも十分(メジャーメーカーの12ftアウトバックやスレイヤー13はレボ16より重い)と思う海況のときも少なくないでしょうから。

とにかく 足こぎユニットで迷う前に まず自分の釣りに最も適した形の船選びをしてください。

くれぐれも言っておくが、購入の際、最低ラインとして守るべきことは、

万一 足こぎユニットが壊れて 手漕ぎ で帰らなければならなくなったとき、確実に帰ってこれる手漕ぎ性能のカヤックを選ぶという事です。

手こぎ手漕ぎ手漕ぎになってしまった場合です!! 海況さえよけりゃ前述のYoutubeの話の通り、それなりに使えるだろうが、そんなことはここで問題としていない。

毎年のようにカヤックで事故死する人が出てますんでね。 最悪の事態 状況を考えてカヤックを選んだほうが良いというのがポイントです。

基本3メーター前後のカヤックを パドルで漕ぐと パドルに合わせてカヤックが左右に首を振ります。 当然それは速度低下を招くわけ。 10Ft足こぎ艇検討中の人は特に気を付けてほしい。 足こぎユニットは船体中央にあるから足こぎ状態では首を振らないからね。

という事で、各人長さの制限は出てくる思うが 平和な海で釣りができる環境にある人もソルトで使う以上はあまり長さは妥協しないに越したことはないと思う。

ソルトで使うなら、10ftはとにかくやめたほうが良い。 好海況日のセカンド艇とか もとより沖に出ないからとかならありでしょうが、メインで使うのは、自分に言わせれば海をなめてると言いたくなる暴挙。

ソルトの釣りって普通1-2kmは沖に出ますよね。潮流が速い日に向かい風5m/s吹きだして、運悪く足こぎユニットが壊れたとして、3mあるかないかの幅広カヤックが手漕ぎで時速何キロで漕げると思います? 運よく 時速0.5kmで前に進めたとしても、で、陸まで漕ぐのに何時間かかると思います? そんな時海況もっと悪化したら?

何も16とは言わないがソルトのジギングで使うなら 各モデルの差はあれど、手漕ぎでもおおむね最低限の直進性が確保されると言える 350cm以上は欲しいと思いますね。

2. ユニットの耐久性やメンテナンスについて

プロペラもフィンもどちらも海上で壊れます。 絶対にこのリスクがあるのを忘れないように。

単純にアクシデントで壊れるという意味では、

手で運搬中落とせばまずぶっ壊れるのがプロペラのほう。 フィンと比べものすごく重いので壊れなくともアルミのケースにひずみが出かねない。 中には長大なシャフトが入ってるのでケースのひずみは致命的。

あと、ネイティブのユニット上部のハンドル上のところ、ここを下にして車で運んでると振動でハンドル基部が壊れるケースが報告されてる。(当方激安カヤックユニットも同じ形状だが、購入者の方は壊れない方法をインストラクションしますので安心)

総じて重さが原因だが、運搬に非常に神経を使わざるを得ないですね。

藻も絡みやすく、PEラインが絡むとプロペラシャフトに挟まってかなりつらい。 浅場で海底にプロペラを当てると確実に悲惨なことに。プロペラ高いし、プロペラとシャーピンの交換はある事情があって海上では少々不安がある。

一方でフィンのほうは落っことした程度では壊れない。藻が絡んでも大抵そのまま進めば勝手に切れたり外れたりでしのげる。特にノーマルフィンは海底にあたるリスクもPEラインが絡むリスクも非常に低い。

PEラインが絡んだ場合だが、フィンに絡むとフィンが下手すると切れる。 切れた部分を適当に接着剤やゴム板で補修すると大抵の場合体感でわかるほど遅くなる。 根元に絡むと結構面倒、プロペラシャフトと違い角が立ってる部分が多いため外すときラインは傷みやすい。

フィンは海底にあたるとゴムが削れて、中のステンレスバーがつきだしてしまうことがある。 突き出すと猛烈にフィン効率が落ちます。 突き出しでできた穴を接着剤やゴム板で補修するとこれも同様遅くなる。要するにちょっとしたことでフィン交換をする羽目になる。 フィンは万単位のパーツなのでうれしくない話。新しいタイプは少し丈夫そうだが、その代わりというか、ぶつけた時フィンが2つにばらけるケースが報告されてますね。

メンテですがプロペラは数か月に1回中を空けてグリースが不足してたら塗るだけ。

基本重厚な傘型ギアとシャフトの組み合わせでできているパーツなんで、これがペダルを踏む際の大きな抵抗を生んでしまってる一方、定期的なメンテをやってれば、というかグリースなんて早々切れないものなので、メンテなしでも外ガラをちゃんと洗ってればぶっ壊れるリスクは非常に低い。

が、 しかし だ。

なんかの拍子に水がいりこむリスクは常にある訳です。 いつ入り込むかなんてわからない。 カバーが緩むとか、高圧洗浄するとか、あるいは規定トルク以上で締め付けたネジ部分についてるゴムパッキンが痛んだとか。

毎回使用後に工具を使って分解し水の入込みを確認するのも面倒です。

でも、事実ペダルユニットがぶっ壊れてショップに持ち込まれたユニットを開けたら、腐った海水がドバっと出てきたというケースがある訳です。

総じて丈夫で交換部品も少ないが、ブラックボックス的なぶっ壊れリスクがあり、いざ壊れたら猛烈にお金がかかる結果が待っている。(多分ネイティブの人はユニット壊れたら修理するより当方の激安カヤックのユニットに買い換えたほうが安上がり) これがプロペラの特徴。

一方でフィンタイプだが、 フィンは2年したらワイヤー切れます。 これは消耗品。 3年4年切れない人もいるだろう。 が、自分の場合メンテちゃんとやっても 初代、次代ともに2年でユニットのワイヤーが切れた。 チェーン付きのワイヤーのほうは初代は切れた。 ショップの方の意見もおおむね2年。

どちらも海上でも5-10分で交換できるのだが、まあ、素直にブチ切れる前に陸で早めに交換したほうが良い。

その他ベアリング部分 スプロケ等すり減る部分はあるが きちんと潤滑洗浄していればまあそこまで交換するところまで行く人は多くないのではないかな。潤滑なしだと猛烈にすり減りますが。

あと、 いまだに車に洗浄機を積んで足こぎユニットを陸に上がってすぐ洗ってる人を見るのはまれなんだが、そういう人のユニットは1年2年でクランク折れたりチェーン切れたりする可能性はある。 あと、落っことして壊れた場合もそうだが、部品が細かい分、一気の全損となるリスクは低く、各交換パーツの値段は安く、ほとんどのパーツはむき出しな分、掃除 メンテはやりやすい。 ちなみにチェーン1本5000円だからプロペラと比較すりゃあ安いだけです。

うーん メンテ 耐久性はどっちも一長一短あり。

プロペラのほうが交換部品等は少ないがいざというとき大変。

フィンはいろいろ交換前提のパーツはあるが、全損リスクは極めて低い。

必要な予備パーツを事前に準備し、定期的なメンテナンスを怠らないようにしましょう。

今日は長くなったのでこれで終わり

最後にネイティブとホビーのメンテ動画。

ちなみに 当方激安足こぎカヤックのメンテもネイティブの動画と同じ。 いろんな工具が出てきますが激安足こぎカヤック購入者の方は こちらできちんと必要工具の案内とかしますから安心。

ついでだから日本のショップさんの組み立てガイドも載せとくか

ペダル回転音うるせー。 少し離れたり 会話が入ると聞こえなくなる。 ましてや大抵のyou tube 動画は音楽が入るので、実はぺダルドライブが発電機みたいな音を立てるという事を購入前に気付ている人はまずいないだろう。 まあ、最初にペダルを買った人はそんなもんかと思える程度の音だけど、ホビーを知るほうとしては うるさいです。

こちらはホビー

ホビーの会社が作った180ドライブのビデオはまだ出てないようなんで

今回はこれまで。

プロペラとフィンの実用上の違い等はまた次回に。

それまでこれでも見て楽しんでください。

個人のプロペラとフィンの比較動画、速度比較とかバカな内容ではなく この人が実用上気になった違いをまとめてあって非常に参考になる。

当方同様両方を実際持ってる方の記事なので、なるほどなるほどと共感できることも多かったわけだが、同時に このブロガーの方本人も記事で但し書きをしているように、あくまで記事は個人の主観で書かれているのであって、当方の視点では逆に感じることも数点あったのは事実。

このブロガーさんはプロペラ歴は1-2年? ホビーのフィンは最近のようだし、どのカヤックにどのくらい乗ってなどなど 記事を書く各人の視点キャリアなどでどうしても意見が分かれることはあって当然だ。 だからこそブロガーさんも但し書きをされてるわけだ。

で、あればこそ ということで、ならば ホビー足こぎに乗って既に7年目、3代目まで乗り継いでおり、プロペラのほうは逆に最近、というおおむね対極の立ち位置にいる自分がプロペラとフィン足こぎの比較を論じれば、読者はさらに客観性の高い比較ができるのではないかと思った次第。

ただ、勘違いして欲しくないのだが、両タイプ、各部に若干の優劣一長一短はあれど、決定的な差がある訳ではない。 もうそれは米アマゾンや米オースチンカヌーアンドカヤックなんかの大手ショップのレビューなどで大量に積み重なったデータを見れば統計的に明らかなわけで、所詮個人である当方がここで論じるまでもない。

なので、ここで自分が提供したいのは単なる優劣ではなく、例えていえば、セダンとSUVとどちらが、購入希望者各人のニーズに合ってるのかを判断してもらいやすくする情報の提供だ。

そして、世のネット情報のほとんどに該当する悪いパターン、つまり、いつも20年前の軽トラに乗ってる人が急に新車の軽に乗るとものすごく快適な車に乗ってると感じ、それをそのまま情報として流してしまうようなこと、それは個人主観ではまぎれもない事実だが、比較対象に偏りがありすぎて、車全体の客観評価としてはフラシーボが多分に含まれるような情報と言わざるを得ない、これを極力除外したい。

では 本題行ってみよう。

かなり長くなるので 数回に分けて書きます。

1. 最重要ポイント

どっちのユニットを買うかより、 どんな船型のカヤックを選ぶかのほうが100倍重要!

ここ2年来くらいだろうか、少なくとも沖縄県で、足こぎカヤックを新規で買う人のほとんどは、10ft~12Ftの幅広80cm以上のカヤックを選び 購入と同時にアウトリガーを付けているようです。

そして、あちこちから聞く話から判断するに、どうやらその流れを作った要因に当方のブログが絡んでるのは間違えないようだ。

確かに、自分は安定性云々がそこまで気になるなら、アウトリガーつけるしかないんじゃない?と、ブログで言った。 が、最悪の事態の際に逆に邪魔になるケースもあるし、アウトリガー万能とは言ってないのだが、、、

どちらかというと、すでにポリネシアンやエスキモーと言った先人の時代より、沖に出て漕ぐカヤックの理想形はもう明らかに決まってる訳で(つまり 5M以上の長さで幅50cm台のツーリング向けのシーカヤック型)、なるべくそれに近い形のスマートな船型のカヤックを選び、安定性云々が心配であるとかセイルを使うとかであればアウトリガーを、というニュアンスで話をしていた場合が多いはず。

が、実際のところほとんどの人は船体サイズは保管場所 積載性の都合等で決めてしまい、しかもアウトリガーなしでの運転練習もしないまま使ってるようなのだ。 まだレボ11にアウトリガーならわかるが。 でもアウトバックとかペスカドールに セイルも使わないのにアウトリガー?

足漕ぎである以上、プロペラもフィンも海上でユニットがぶっ壊れるリスクがある、そんなときパドリングで帰る際アウトリガーは外さないと邪魔になるだけ。もしその時海が荒れ気味ならどうするんだろう? アウトリガー外しておっかなびっくりで漕ぐとして、それで広く短いカヤックが前に進むと思ってるのか?10ftの幅80cmがどれだけパドリングで遅いのか自覚しているのだろうか?

もちろん気候条件を精査し無理のない出艇を心がけてる人は相応の短いカヤックでもいいとは思うが、ある程度安定性が確保されてるカヤックなら好海況の日にアウトリガーはいらないと思いますよ。最低でもアウトリガーなしの運転練習はやってほしい。

と このアウトリガー話を持ち出した理由だが、要するにアウトリガーと同じで、足こぎユニットのタイプにばかり目が行ってしまい、本来の最重要事項であり、いろんな不運 トラブルが起きた時最後の砦として絶対的に最優先で重要となるのは船型そのもののであるということをないがしろにしてほしくない という事です。

Youtubeなんかでも最近 足こぎ10Ftが手漕ぎ13.14Ftについて行けます 1km/hくらい遅いけどほとんど気になりません みたいな動画がたくさんあがってますからね。 ああゆうのが勘違いを生む元になる。 あんなのはショップのセールストーク向けか自己満足の個人のたわごと、実用上の参考にはなんないです。

そりゃべた凪の平水面ではそうかもしれない、否定はしない が、沖でべた凪なんてまれだし、そもそも潮流だってある。

風速5m/s 長周期のうねり50cm 風が作る小刻みな波の上乗せ30cm 潮流パワー2.0km/h相当 こういったコンディションなんて普通にいつでも遭遇するはずです。 全部シンクロすれば当然カヤックは風下に3km/h 下手すりゃ4km/hのスピードで流される。

1km/hなんて 普段使いではたいした意味はないです。 が、安易に判断すべからず。 そう考える人は何時か痛い目にあいます。潮流で流されるスピード1kmか2kmかで たった1kmの差で天国と地獄くらいの違いがあるのはアングラーならみんな知ってるはず。

海が荒れ始めた時に そのカヤックの持つ巡航速度 1km/h 2km/h の差が物を言うんです。 こういう時巡航6kmの性能のカヤックは1-2kmで風上前に進めます。巡航4kmのはほとんど前に進めません。 で、すすまないカヤックで頑張って+2km/hを目指すというのは実質全速航行になり相当無理がある。なぜなら水の抵抗は2乗の法則 おまけに幅広で短い船体は波を切らず叩きやすく大幅に抵抗が増えるので。 平水面を時速1km/hのところから2km/h上乗せするのとはわけが違うんですよ。

こんな海況での比較動画でもあれば参考になると思うが 自分は見たことないな。

ということで、船体という部分を考えると、アウトリーフまで1-2キロある浅瀬を漕いでさらに沖に出る必要のある沖縄で、徹底的に@距離を走りながら@ジギングを極めたい人に限って言えば レボ16一択です。

ただ、そこはほんとに各人の使う環境で大きく変わりますよ。 一日延べ4-5キロ程度しか漕ぐ必要のないポイントなら16は無用の長物。そもそも世界的にアングラーの支持が高いアウトバックは12ft艇ですし、350-400cm超くらいの船体でも常識的な海況の日に出かけてれば、天候悪化時に、戻るのに時間がかかるにせよ、戻れなくなるという事はまずないだろうし、逆に16ならいかなる海況でも安全などという絶対的差がある訳でもない。 安定度では16は幅広カヤックに劣るし、16より軽ければ結構12ftくらいのカヤックでも十分(メジャーメーカーの12ftアウトバックやスレイヤー13はレボ16より重い)と思う海況のときも少なくないでしょうから。

とにかく 足こぎユニットで迷う前に まず自分の釣りに最も適した形の船選びをしてください。

くれぐれも言っておくが、購入の際、最低ラインとして守るべきことは、

万一 足こぎユニットが壊れて 手漕ぎ で帰らなければならなくなったとき、確実に帰ってこれる手漕ぎ性能のカヤックを選ぶという事です。

手こぎ手漕ぎ手漕ぎになってしまった場合です!! 海況さえよけりゃ前述のYoutubeの話の通り、それなりに使えるだろうが、そんなことはここで問題としていない。

毎年のようにカヤックで事故死する人が出てますんでね。 最悪の事態 状況を考えてカヤックを選んだほうが良いというのがポイントです。

基本3メーター前後のカヤックを パドルで漕ぐと パドルに合わせてカヤックが左右に首を振ります。 当然それは速度低下を招くわけ。 10Ft足こぎ艇検討中の人は特に気を付けてほしい。 足こぎユニットは船体中央にあるから足こぎ状態では首を振らないからね。

という事で、各人長さの制限は出てくる思うが 平和な海で釣りができる環境にある人もソルトで使う以上はあまり長さは妥協しないに越したことはないと思う。

ソルトで使うなら、10ftはとにかくやめたほうが良い。 好海況日のセカンド艇とか もとより沖に出ないからとかならありでしょうが、メインで使うのは、自分に言わせれば海をなめてると言いたくなる暴挙。

ソルトの釣りって普通1-2kmは沖に出ますよね。潮流が速い日に向かい風5m/s吹きだして、運悪く足こぎユニットが壊れたとして、3mあるかないかの幅広カヤックが手漕ぎで時速何キロで漕げると思います? 運よく 時速0.5kmで前に進めたとしても、で、陸まで漕ぐのに何時間かかると思います? そんな時海況もっと悪化したら?

何も16とは言わないがソルトのジギングで使うなら 各モデルの差はあれど、手漕ぎでもおおむね最低限の直進性が確保されると言える 350cm以上は欲しいと思いますね。

2. ユニットの耐久性やメンテナンスについて

プロペラもフィンもどちらも海上で壊れます。 絶対にこのリスクがあるのを忘れないように。

単純にアクシデントで壊れるという意味では、

手で運搬中落とせばまずぶっ壊れるのがプロペラのほう。 フィンと比べものすごく重いので壊れなくともアルミのケースにひずみが出かねない。 中には長大なシャフトが入ってるのでケースのひずみは致命的。

あと、ネイティブのユニット上部のハンドル上のところ、ここを下にして車で運んでると振動でハンドル基部が壊れるケースが報告されてる。(当方激安カヤックユニットも同じ形状だが、購入者の方は壊れない方法をインストラクションしますので安心)

総じて重さが原因だが、運搬に非常に神経を使わざるを得ないですね。

藻も絡みやすく、PEラインが絡むとプロペラシャフトに挟まってかなりつらい。 浅場で海底にプロペラを当てると確実に悲惨なことに。プロペラ高いし、プロペラとシャーピンの交換はある事情があって海上では少々不安がある。

一方でフィンのほうは落っことした程度では壊れない。藻が絡んでも大抵そのまま進めば勝手に切れたり外れたりでしのげる。特にノーマルフィンは海底にあたるリスクもPEラインが絡むリスクも非常に低い。

PEラインが絡んだ場合だが、フィンに絡むとフィンが下手すると切れる。 切れた部分を適当に接着剤やゴム板で補修すると大抵の場合体感でわかるほど遅くなる。 根元に絡むと結構面倒、プロペラシャフトと違い角が立ってる部分が多いため外すときラインは傷みやすい。

フィンは海底にあたるとゴムが削れて、中のステンレスバーがつきだしてしまうことがある。 突き出すと猛烈にフィン効率が落ちます。 突き出しでできた穴を接着剤やゴム板で補修するとこれも同様遅くなる。要するにちょっとしたことでフィン交換をする羽目になる。 フィンは万単位のパーツなのでうれしくない話。新しいタイプは少し丈夫そうだが、その代わりというか、ぶつけた時フィンが2つにばらけるケースが報告されてますね。

メンテですがプロペラは数か月に1回中を空けてグリースが不足してたら塗るだけ。

基本重厚な傘型ギアとシャフトの組み合わせでできているパーツなんで、これがペダルを踏む際の大きな抵抗を生んでしまってる一方、定期的なメンテをやってれば、というかグリースなんて早々切れないものなので、メンテなしでも外ガラをちゃんと洗ってればぶっ壊れるリスクは非常に低い。

が、 しかし だ。

なんかの拍子に水がいりこむリスクは常にある訳です。 いつ入り込むかなんてわからない。 カバーが緩むとか、高圧洗浄するとか、あるいは規定トルク以上で締め付けたネジ部分についてるゴムパッキンが痛んだとか。

毎回使用後に工具を使って分解し水の入込みを確認するのも面倒です。

でも、事実ペダルユニットがぶっ壊れてショップに持ち込まれたユニットを開けたら、腐った海水がドバっと出てきたというケースがある訳です。

総じて丈夫で交換部品も少ないが、ブラックボックス的なぶっ壊れリスクがあり、いざ壊れたら猛烈にお金がかかる結果が待っている。(多分ネイティブの人はユニット壊れたら修理するより当方の激安カヤックのユニットに買い換えたほうが安上がり) これがプロペラの特徴。

一方でフィンタイプだが、 フィンは2年したらワイヤー切れます。 これは消耗品。 3年4年切れない人もいるだろう。 が、自分の場合メンテちゃんとやっても 初代、次代ともに2年でユニットのワイヤーが切れた。 チェーン付きのワイヤーのほうは初代は切れた。 ショップの方の意見もおおむね2年。

どちらも海上でも5-10分で交換できるのだが、まあ、素直にブチ切れる前に陸で早めに交換したほうが良い。

その他ベアリング部分 スプロケ等すり減る部分はあるが きちんと潤滑洗浄していればまあそこまで交換するところまで行く人は多くないのではないかな。潤滑なしだと猛烈にすり減りますが。

あと、 いまだに車に洗浄機を積んで足こぎユニットを陸に上がってすぐ洗ってる人を見るのはまれなんだが、そういう人のユニットは1年2年でクランク折れたりチェーン切れたりする可能性はある。 あと、落っことして壊れた場合もそうだが、部品が細かい分、一気の全損となるリスクは低く、各交換パーツの値段は安く、ほとんどのパーツはむき出しな分、掃除 メンテはやりやすい。 ちなみにチェーン1本5000円だからプロペラと比較すりゃあ安いだけです。

うーん メンテ 耐久性はどっちも一長一短あり。

プロペラのほうが交換部品等は少ないがいざというとき大変。

フィンはいろいろ交換前提のパーツはあるが、全損リスクは極めて低い。

必要な予備パーツを事前に準備し、定期的なメンテナンスを怠らないようにしましょう。

今日は長くなったのでこれで終わり

最後にネイティブとホビーのメンテ動画。

ちなみに 当方激安足こぎカヤックのメンテもネイティブの動画と同じ。 いろんな工具が出てきますが激安足こぎカヤック購入者の方は こちらできちんと必要工具の案内とかしますから安心。

ついでだから日本のショップさんの組み立てガイドも載せとくか

ペダル回転音うるせー。 少し離れたり 会話が入ると聞こえなくなる。 ましてや大抵のyou tube 動画は音楽が入るので、実はぺダルドライブが発電機みたいな音を立てるという事を購入前に気付ている人はまずいないだろう。 まあ、最初にペダルを買った人はそんなもんかと思える程度の音だけど、ホビーを知るほうとしては うるさいです。

こちらはホビー

ホビーの会社が作った180ドライブのビデオはまだ出てないようなんで

今回はこれまで。

プロペラとフィンの実用上の違い等はまた次回に。

それまでこれでも見て楽しんでください。

個人のプロペラとフィンの比較動画、速度比較とかバカな内容ではなく この人が実用上気になった違いをまとめてあって非常に参考になる。

2018年05月20日

南西の風

沖縄県はどうも梅雨入りしたとたん梅雨が明けたような天気が続いております。

ただ、沖縄本来の梅雨明け直後には、数週間晴れと 猛烈な南から南西の風を伴う カーチベーと呼ばれる季節風のシーズンが巡ってまいります。

ビーチで泳ぐ観光客の皆さんにはいいシーズンだが、アングラーには地獄のシーズン。 下手すると1か月以上出艇不可能になります。

ここ数日の天気は風のないカーチベーって感じですね。

実は数日前にも出艇したのだが、その出艇場所、2年くらい前まで非常に良いポイントだったのだが、去年あたりから急激に釣れなくなり、全く行かなくなってしまった場所。いや、釣れないわけではないがとにかくサイズが出なくなった。

たまたまだろうとはおもうのだが、久々に行ってみるかと思い出艇するたびに超渋い釣果を食らう。

そして今回も同じ。 25-30センチ前後の小物ばかり数は釣ったし魚種も6-7種。

おまけに3回あったジグに絡むイカのあたり、極めて高い成功率を誇るエギ入れ替え作戦をとったのにもかかわらず全滅。

もういいや ここは と思いましたね。

さてそして本日、そろそろ梅雨に逆戻りかと思ったが、天気予報が好転。 朝方は絶好、9時過ぎくらいから風はやや強くなる。 早めに出艇して、前半戦は目当てのポイントで、後半戦は安全地帯ポイントを攻め、お昼に上がる流れでいいのではないか。

前回の小物攻撃 前々回の魚探ケーブル忘れ と2回ケチがついてるので、なんとか今日は釣果を上げたいものだ。

ただ、今日の東海岸ポイント、基本南西の風の時にしか出かけないので、あんまり通ってない。というか1年ぶりくらい。 結構魚影の濃い根はいくつかあるはずだが、どうかな?

すっからかん、、、、、 すっからかん その魚影の濃い根はことごとくすっからかんだ。

何が起きてるというのだ? 環境破壊されつくされた西海岸都会側じゃあるまいし、ちょっとあり得ないレベル。 どこに行っても細いボウフラみたいな線しか映らない魚探画像に絶望しつつ、釣れるのはまた小物だけ 、そんな感じでさまようこと2時間以上。

好海況が期待できるのは前半戦だけなので、そろそろこのへんが限界というところまで足をのばしてしまった。

終日好海況を期待できるなら、さらに1キロほど行けば、自分の知ってるポイントの中でも最もすごい魚探反応が延々と続くエリアがある。

あとは200mくらい行ったとこにも実績ポイントはある。 そもそもそれらのポイントもすっからかんになってるかもしれないが、、、、

現在 風速1-2mではあるが、帰りに危ない目にあいたくない。なので、あと200Mだけ足をのばすことにした。

幸いなことにそこにはまともな魚探反応が。

久しぶりにクーラーボックスの内側長さと同じくらい(55cm位です)のアカジン。

いつも思うんだが こうやってカヤックに寝せた状態の魚の写真ってサイズわかりずらいですよね。 基本実物より小さく見えるような。

遊漁船や釣具屋さんのブログじゃあないので、手持ちで実物より大きく見せるような盛り方はしたくないが、、、、

相変わらずミニアカジンの呪い継続中。 去年前半まで2~3回に1回くらいは良型アカジンが釣れてた気がするが、、、最近はほんと毎回のようにミニアカジンばっか。

お持ち帰りサイズハンゴー

時合が来たかと思ったが、これでアタリは止まってしまう。

時間も9時になり、まだ波風共に非常に穏やかだが、空を見ると、山側 西海岸側にやや入道雲っぽのが全域にかかりだした。

この雲が発達するにつれ天候悪化するのは明らか。 今 予定通り安全地帯に向かえば急ぐ必要がない。

今日は元来た道をたどっても仕方ないので、少しコースをずらし、 根や岩礁はないが、少し深度差があって階段状の地形が広がるところを平行にたどってゆくことに。

もちろんそんなやる気のない地形で狙うターゲットと言えば、こいつ イカ。

ジグにピト びよーーーん ダッシュでエギにチェンジ

良かった 今回は逃さなかった。

団子狙いで周りを探ったが、天候変化が心配なので切り上げ、目的地を目指す。

そのあとは

42~43cmのクチナジ

最近頻繁に釣れる 42~43cmのホウセキキントキ 沖縄名なんだっけ? なんとかグサラーだったような

魚探にジグを追って結構あからさまに上下運動をする影が映ったらジグをステイさせるとこいつが釣れる。 ないしはイカね。

さらに42~43cmのクチナジ

なんとかボーダーは越えたかなという釣果。

そしてまた痛恨のイカ取り損ねで本日終了。

ただ、沖縄本来の梅雨明け直後には、数週間晴れと 猛烈な南から南西の風を伴う カーチベーと呼ばれる季節風のシーズンが巡ってまいります。

ビーチで泳ぐ観光客の皆さんにはいいシーズンだが、アングラーには地獄のシーズン。 下手すると1か月以上出艇不可能になります。

ここ数日の天気は風のないカーチベーって感じですね。

実は数日前にも出艇したのだが、その出艇場所、2年くらい前まで非常に良いポイントだったのだが、去年あたりから急激に釣れなくなり、全く行かなくなってしまった場所。いや、釣れないわけではないがとにかくサイズが出なくなった。

たまたまだろうとはおもうのだが、久々に行ってみるかと思い出艇するたびに超渋い釣果を食らう。

そして今回も同じ。 25-30センチ前後の小物ばかり数は釣ったし魚種も6-7種。

おまけに3回あったジグに絡むイカのあたり、極めて高い成功率を誇るエギ入れ替え作戦をとったのにもかかわらず全滅。

もういいや ここは と思いましたね。

さてそして本日、そろそろ梅雨に逆戻りかと思ったが、天気予報が好転。 朝方は絶好、9時過ぎくらいから風はやや強くなる。 早めに出艇して、前半戦は目当てのポイントで、後半戦は安全地帯ポイントを攻め、お昼に上がる流れでいいのではないか。

前回の小物攻撃 前々回の魚探ケーブル忘れ と2回ケチがついてるので、なんとか今日は釣果を上げたいものだ。

ただ、今日の東海岸ポイント、基本南西の風の時にしか出かけないので、あんまり通ってない。というか1年ぶりくらい。 結構魚影の濃い根はいくつかあるはずだが、どうかな?

すっからかん、、、、、 すっからかん その魚影の濃い根はことごとくすっからかんだ。

何が起きてるというのだ? 環境破壊されつくされた西海岸都会側じゃあるまいし、ちょっとあり得ないレベル。 どこに行っても細いボウフラみたいな線しか映らない魚探画像に絶望しつつ、釣れるのはまた小物だけ 、そんな感じでさまようこと2時間以上。

好海況が期待できるのは前半戦だけなので、そろそろこのへんが限界というところまで足をのばしてしまった。

終日好海況を期待できるなら、さらに1キロほど行けば、自分の知ってるポイントの中でも最もすごい魚探反応が延々と続くエリアがある。

あとは200mくらい行ったとこにも実績ポイントはある。 そもそもそれらのポイントもすっからかんになってるかもしれないが、、、、

現在 風速1-2mではあるが、帰りに危ない目にあいたくない。なので、あと200Mだけ足をのばすことにした。

幸いなことにそこにはまともな魚探反応が。

久しぶりにクーラーボックスの内側長さと同じくらい(55cm位です)のアカジン。

いつも思うんだが こうやってカヤックに寝せた状態の魚の写真ってサイズわかりずらいですよね。 基本実物より小さく見えるような。

遊漁船や釣具屋さんのブログじゃあないので、手持ちで実物より大きく見せるような盛り方はしたくないが、、、、

相変わらずミニアカジンの呪い継続中。 去年前半まで2~3回に1回くらいは良型アカジンが釣れてた気がするが、、、最近はほんと毎回のようにミニアカジンばっか。

お持ち帰りサイズハンゴー

時合が来たかと思ったが、これでアタリは止まってしまう。

時間も9時になり、まだ波風共に非常に穏やかだが、空を見ると、山側 西海岸側にやや入道雲っぽのが全域にかかりだした。

この雲が発達するにつれ天候悪化するのは明らか。 今 予定通り安全地帯に向かえば急ぐ必要がない。

今日は元来た道をたどっても仕方ないので、少しコースをずらし、 根や岩礁はないが、少し深度差があって階段状の地形が広がるところを平行にたどってゆくことに。

もちろんそんなやる気のない地形で狙うターゲットと言えば、こいつ イカ。

ジグにピト びよーーーん ダッシュでエギにチェンジ

良かった 今回は逃さなかった。

団子狙いで周りを探ったが、天候変化が心配なので切り上げ、目的地を目指す。

そのあとは

42~43cmのクチナジ

最近頻繁に釣れる 42~43cmのホウセキキントキ 沖縄名なんだっけ? なんとかグサラーだったような

魚探にジグを追って結構あからさまに上下運動をする影が映ったらジグをステイさせるとこいつが釣れる。 ないしはイカね。

さらに42~43cmのクチナジ

なんとかボーダーは越えたかなという釣果。

そしてまた痛恨のイカ取り損ねで本日終了。

2018年05月14日

またもやメーター(弱)クラス

先日の離島遠征、本来なら激安足こぎカヤックで出かけ、実釣でテストを締めくくるはずだったのだが、ついついラグジェリアスなレボ16で出かけてしまった。

ということで、チョコチョコ釣り向けの艤装を施し 今日こそ実釣テスト。

基本性能に何ら問題ないので、テストというより この船の個性の把握というか。

例えば自分がホビーのレボ13から16に乗り換えた時 さいしょは1次安定性が悪くなって、微妙に速くなったくらいかな? と思ったのだが 体感で速さの差とかわからなくても、明らかに1日に走る距離が伸びた 長く使うと圧倒的な16の優位性を実感するとかですね。 そういうのってネット情報とかまた聞き話とかでは絶対わかんないわけで、やっぱりしっかり時間をかけて乗らないと船の個性は見えないわけです。

そもそも速いとか遅いなんて、 各個人の勝手な基準で言ってることなんで、なんの参考にもならない。

例えばホビーの代理店シグナルキャットさんとこで ホビースポーツでおしゃべりしながら無理せず漕いで6kmでますみたいなこと書いてたけど、自分がレボ16でおしゃべりしながら無理せず漕ぐ速度は と聞かれたら 4.5kmと答えますよ。 別にこれが話を持ってるという訳ではないが、各個人の勝手な基準というののいい例ということ。

盛ってると言えば、アウトバックで普通に全速2ケタ出ます見たいなブログ記事も数件見たことあるな。 自分に言わせれば2ケタなんてレボ16でよほどのべた凪の時なら一瞬出る程度の速度だ。どんだけ盛ってんだよ、いや、よほどの脚力なのか?少なくともホビーのフィンタイプはプロペラと違い高速域でも効率は落ちないからありえなくはないが、、、消耗品パーツの交換時期がすぐきそうだな。

という訳で 今日は海況が良いので 丸一日 、レボ16ですら相当走ったねと言えそうな距離を目指し この激安足こぎカヤックで延々と漕ぎつつ釣ってみよう。

この激安カヤック 詳細はいずれまとめて書きますけど、

プロペラ系の足こぎ 4m以内を買う予定の人は買うなら激安系ですよ。

こうして激安足こぎ系も登場してきた昨今、ネイティブやらペスカドールとか買う人は損してるなあ と思いますよ。

自分とこでなくても3.5m以上のやつを15万前後で売ってるとこがあればそれを買うべきです。ただ3mはだめね。

あ、カヤックの知識なく売るだけのとこもダメか。

リサーチちゃんとする人は気づいてると思うが、ネイティブがカヤックに使ってる多くのパーツはアマゾンなんかで激安で売ってある中華カヤックパーツと同じものです。 ドライブユニットに関しても 8割がた激安系と同じものでないかと思ってる。

そもそもネイティブはアメリカとオーストラリアでしか特許取ってないし、あと、こういう機械ものはですね、 (自分の仕事は機械ものパーツ販売で、たまに中国の工場にアルミやら鉄のパーツつくってもらってるんで もしかしたら違う点もあるかもしれないが、似たようなもんだろうという推測の上で話すが)、設計図引いて(引いてもらって)金型つくって工場のライン開いてとなにかと費用もかかるし 生産数のミニマムも4桁とかの世界。 さらに世界特許でも取らない限り特許とパーツの独占権は別の話だったりする。

そういった事情を考えると、最大手ホビー以外の小さなブランドのカヤックに激安系とそこまで違うパーツが組み込まれているのか?とは思えないわけだ。

amazonなんかで大手ブランドはともかく なんか聞いたことない系の様々なブランド名で同じ中身の商品が合法的に売られている のと同じ理屈だ。

まあ、しかし、自分はこの話仮定で言ってるだけだし、 特に裏を取ってそこを販売する激安カヤックのセールスポイントにするつもりもない。

ただ、実際に激安カヤックを入手 精査した立場として言う訳だが、そのくらい激安カヤックの性能的なものは、10万20万高いカヤックとさほど差がないということが言いたいだけ。

無論全く同じでない以上細かいツッコミどころはあるが、とにかく税別25万のペスカドールよち10万近く安く手に入る訳だし、ましてや40万近いネイティブ、自分なら死んでも買わないです。

ホビーはちょっと話が違う、、、、、まあ長くなるので改めて話はまとめますわ。

で今日の釣りだが、ビーチで準備中ショックなことに

魚探の電源ケーブルを忘れた。

これはマズい。 今日のポイントはライトゲームポイントだが、あまり目視でわかる浅場がないので、その近所の駆け上がりを攻めるというのも難しい。 つまり魚探がないと厳しい。

いつもより長時間長距離漕ぐ日にめくらめっぽうの釣りをひたすらやれと?

これは拷問だ。 いっそ出直そうかとも思ったが、ままよ。 めくらめっぽうジギング、過去2回やったことがあるが、以外と釣れたし、今日もまぐれが来ないとも限らない。、、、、苦手な大潮なんだけどね。 なんか釣りに出る日っていつも大潮な感じ。

ということで、なんのメリハリもない 何も狙ってない 目をつむったのと同じ状態での釣りだったので釣りに関して書くことはないが

魚探見てない分海の変化によく目が行き 巨大マンタが見れたり、15分ぐらいひたすらジグを追うサメと戯れたり( メジロザメっぽい。 メジロザメは小さい魚が好きらしいね。)

平和な時間が過ぎてゆき いい加減何も釣れずそろそろストレスがたまりだした頃

シュポ

そして カヤックが引っ張られ出す。

こないだのメータークラスと同じだ。

ガーラか? ガーラっぽい

でかいガーラは頭の振りも強烈だが、その普通のでかいサイズ(3-5kg 70センチクラスまで)を超えるとややもさっとした引きになるのか?

ナンバナーのメータークラスの可能性もあるな

などと思いつつ またPE2号でギリギリのやり取り。

ただ、今日のポイントは砂地ばっかなんで若干余裕。

ファイトの後あがってきたのは

GT 90cmプラス数センチくらい

レボ16と船体幅が違うのであんまし船からはみ出してないな。

時合い到来かと思ったが そのあと釣れない。

当たり前だ。 このポイントはいつも魚影が狭い範囲でぽつぽつしか出ないし、それを逃すとすっからかんのポイントなのだから。

とはいえ実釣テストを兼ねてる以上帰る訳にもゆかず

以下を釣って なんとか釣果ボーダーラインは越えたかな?

さて激安カヤック

身近な比較対象は40万円の最上級艇 レボ16フィートな訳で 相当厳しい目で見てるが、

1日乗り回して、激安カヤック 性能大満足。

レボ16と同じなわけではない そんなわけないですよ。

やっぱり16と同じように走ろうとすると疲れも2割くらい増します。

が、普通に使える。 同じサイズの35万円のカヤックにできることはこいつにもできると思う。

ひとまず近いうちに試乗予約受付会を始めます。

ブログで告知しますのでお見逃しなく。

なお、こんだけあおっておいて申し訳ないがブログで反応がなければ輸入はしません、できません。

希望者はぜひ連絡お願いします。

ということで、チョコチョコ釣り向けの艤装を施し 今日こそ実釣テスト。

基本性能に何ら問題ないので、テストというより この船の個性の把握というか。

例えば自分がホビーのレボ13から16に乗り換えた時 さいしょは1次安定性が悪くなって、微妙に速くなったくらいかな? と思ったのだが 体感で速さの差とかわからなくても、明らかに1日に走る距離が伸びた 長く使うと圧倒的な16の優位性を実感するとかですね。 そういうのってネット情報とかまた聞き話とかでは絶対わかんないわけで、やっぱりしっかり時間をかけて乗らないと船の個性は見えないわけです。

そもそも速いとか遅いなんて、 各個人の勝手な基準で言ってることなんで、なんの参考にもならない。

例えばホビーの代理店シグナルキャットさんとこで ホビースポーツでおしゃべりしながら無理せず漕いで6kmでますみたいなこと書いてたけど、自分がレボ16でおしゃべりしながら無理せず漕ぐ速度は と聞かれたら 4.5kmと答えますよ。 別にこれが話を持ってるという訳ではないが、各個人の勝手な基準というののいい例ということ。

盛ってると言えば、アウトバックで普通に全速2ケタ出ます見たいなブログ記事も数件見たことあるな。 自分に言わせれば2ケタなんてレボ16でよほどのべた凪の時なら一瞬出る程度の速度だ。どんだけ盛ってんだよ、いや、よほどの脚力なのか?少なくともホビーのフィンタイプはプロペラと違い高速域でも効率は落ちないからありえなくはないが、、、消耗品パーツの交換時期がすぐきそうだな。

という訳で 今日は海況が良いので 丸一日 、レボ16ですら相当走ったねと言えそうな距離を目指し この激安足こぎカヤックで延々と漕ぎつつ釣ってみよう。

この激安カヤック 詳細はいずれまとめて書きますけど、

プロペラ系の足こぎ 4m以内を買う予定の人は買うなら激安系ですよ。

こうして激安足こぎ系も登場してきた昨今、ネイティブやらペスカドールとか買う人は損してるなあ と思いますよ。

自分とこでなくても3.5m以上のやつを15万前後で売ってるとこがあればそれを買うべきです。ただ3mはだめね。

あ、カヤックの知識なく売るだけのとこもダメか。

リサーチちゃんとする人は気づいてると思うが、ネイティブがカヤックに使ってる多くのパーツはアマゾンなんかで激安で売ってある中華カヤックパーツと同じものです。 ドライブユニットに関しても 8割がた激安系と同じものでないかと思ってる。

そもそもネイティブはアメリカとオーストラリアでしか特許取ってないし、あと、こういう機械ものはですね、 (自分の仕事は機械ものパーツ販売で、たまに中国の工場にアルミやら鉄のパーツつくってもらってるんで もしかしたら違う点もあるかもしれないが、似たようなもんだろうという推測の上で話すが)、設計図引いて(引いてもらって)金型つくって工場のライン開いてとなにかと費用もかかるし 生産数のミニマムも4桁とかの世界。 さらに世界特許でも取らない限り特許とパーツの独占権は別の話だったりする。

そういった事情を考えると、最大手ホビー以外の小さなブランドのカヤックに激安系とそこまで違うパーツが組み込まれているのか?とは思えないわけだ。

amazonなんかで大手ブランドはともかく なんか聞いたことない系の様々なブランド名で同じ中身の商品が合法的に売られている のと同じ理屈だ。

まあ、しかし、自分はこの話仮定で言ってるだけだし、 特に裏を取ってそこを販売する激安カヤックのセールスポイントにするつもりもない。

ただ、実際に激安カヤックを入手 精査した立場として言う訳だが、そのくらい激安カヤックの性能的なものは、10万20万高いカヤックとさほど差がないということが言いたいだけ。

無論全く同じでない以上細かいツッコミどころはあるが、とにかく税別25万のペスカドールよち10万近く安く手に入る訳だし、ましてや40万近いネイティブ、自分なら死んでも買わないです。

ホビーはちょっと話が違う、、、、、まあ長くなるので改めて話はまとめますわ。

で今日の釣りだが、ビーチで準備中ショックなことに

魚探の電源ケーブルを忘れた。

これはマズい。 今日のポイントはライトゲームポイントだが、あまり目視でわかる浅場がないので、その近所の駆け上がりを攻めるというのも難しい。 つまり魚探がないと厳しい。

いつもより長時間長距離漕ぐ日にめくらめっぽうの釣りをひたすらやれと?

これは拷問だ。 いっそ出直そうかとも思ったが、ままよ。 めくらめっぽうジギング、過去2回やったことがあるが、以外と釣れたし、今日もまぐれが来ないとも限らない。、、、、苦手な大潮なんだけどね。 なんか釣りに出る日っていつも大潮な感じ。

ということで、なんのメリハリもない 何も狙ってない 目をつむったのと同じ状態での釣りだったので釣りに関して書くことはないが

魚探見てない分海の変化によく目が行き 巨大マンタが見れたり、15分ぐらいひたすらジグを追うサメと戯れたり( メジロザメっぽい。 メジロザメは小さい魚が好きらしいね。)

平和な時間が過ぎてゆき いい加減何も釣れずそろそろストレスがたまりだした頃

シュポ

そして カヤックが引っ張られ出す。

こないだのメータークラスと同じだ。

ガーラか? ガーラっぽい

でかいガーラは頭の振りも強烈だが、その普通のでかいサイズ(3-5kg 70センチクラスまで)を超えるとややもさっとした引きになるのか?

ナンバナーのメータークラスの可能性もあるな

などと思いつつ またPE2号でギリギリのやり取り。

ただ、今日のポイントは砂地ばっかなんで若干余裕。

ファイトの後あがってきたのは

GT 90cmプラス数センチくらい

レボ16と船体幅が違うのであんまし船からはみ出してないな。

時合い到来かと思ったが そのあと釣れない。

当たり前だ。 このポイントはいつも魚影が狭い範囲でぽつぽつしか出ないし、それを逃すとすっからかんのポイントなのだから。

とはいえ実釣テストを兼ねてる以上帰る訳にもゆかず

以下を釣って なんとか釣果ボーダーラインは越えたかな?

さて激安カヤック

身近な比較対象は40万円の最上級艇 レボ16フィートな訳で 相当厳しい目で見てるが、

1日乗り回して、激安カヤック 性能大満足。

レボ16と同じなわけではない そんなわけないですよ。

やっぱり16と同じように走ろうとすると疲れも2割くらい増します。

が、普通に使える。 同じサイズの35万円のカヤックにできることはこいつにもできると思う。

ひとまず近いうちに試乗予約受付会を始めます。

ブログで告知しますのでお見逃しなく。

なお、こんだけあおっておいて申し訳ないがブログで反応がなければ輸入はしません、できません。

希望者はぜひ連絡お願いします。

2018年05月03日

伊是名島 西海岸

先日4月29日より五月1日まで伊是名島にキャンプしに行きました。 1日は早朝にフェリーで帰るから正味二日の釣行だ。

そもそも釣りに関して言えば離島とはいえ所詮知らないポイント、行ってすぐホイホイ釣れるとは思えないので、本島周辺の離島へ自分はそんなに頻繁には行っていない。 が、 伊是名島は例外で、これでもう4回目だ。

といっても伊是名島へジギングの釣り目的で伊是名にわたるのは今回初めてだが。 地形的にみるとどちらかと言えば隣の伊平屋のほうが近海ジギングに向いてそうな気もするが、島自体が好きなので。

せっかくなので自分の感じる伊是名の魅力について少々語ろうかと思う。

基本ここは観光客がいないわけではないが、例えハイシーズンでもフェリーがぎゅうぎゅうに埋まることはないし、大騒音のマリンジェットに引っ張られたバナナボートの喧騒もないし、船に鈴なりになってベルトコンベアーのように行われるダイビングツアーもないし、原色で目のくらむ景観を汚染する大量ののぼりや看板もない。

小さな島で、なにかと盛りだくさんのイベントやらテーマパークやらに慣れた観光客にとってはつまらない島かもしれない。 商品化されたステレオタイプなくつろぎを提供するおしゃれなリゾートホテルなどもない。

基本 この島の自治体のHPなどを見ても そのスタンスは何もない素朴さを味わってください、みたいな感じで明確で、 観光業界空前の好景気に沸き、見境なく目先の利益のために激しくテーマパークアイランド化して行く沖縄本島のようなところは一切ない。

遠浅が多く、あまり慶良間のような近場も青々としたビーチは少ないが、こじんまりとしているが究極の美しさの有名な二見ケ浜はある。お花が咲き乱れるきれいな公園があちこち整備され、きれいな無料キャンプ場も数か所ある。 ちなみにキャンプ場以外のキャンプも、利用者のモラルを信じて(沖縄の離島では珍しく)、禁止されていない。 本島北部 やんばるの海岸で頻繁に見かける 車上荒らし注意の看板などは無論ない。

人口減に苦しむ離島の問題は他の島々と変わりはないと思うが、他の島のようにやれエコツーリズムだのダイビングツアーだのカヤックツアーだのなんだのといった有料サービス類もやってはいるのだろうが見当たらない。

余談だが沖縄本島は、どこでもごみポイ捨て不法投棄も多く、大都市圏並みの渋滞、 全国一多いと思われる、黄色信号 赤信号で交差点に突っ込む車、ウインカーなしの割り込みやアオリ運転並みの車間距離がむしろ県民の常識。 一般的な人口当たりの統計では、平均年齢がダントツで若い県(平均余命ではない) のため目立たないが、実は猛烈にぶっちぎりで国内トップの高い自殺率、全国上位のDV率、凶悪犯罪発生率、、、、要するに 案外ストレス社会なのだが、その沖縄本島と伊是名島とは別世界なわけだ。

しかもハブもいないし、やぶ蚊も比較的少なめだ。

要するに何もない時間の贅沢さを知る人にとっては、伊是名島ほどぴったりのところはないのである。

さて、そんな伊是名でお魚大漁であれば文句ないのだが、生憎メインのキャンプ場前の西海岸ビーチは 伊是名島と屋那覇島に挟まれた広大なインリーフに面し、遠浅。

しかも海図や写真を見る限り、キャンプ場から向かって右方向はリーフエッジはあるが、そのすぐ外のアウトリーフエリアに岩礁形成があまり見られない地形。深度変化も非常に緩やか。

正面の赤緑の鉄塔近辺は、広大なインリーフとの海水の出入りが多いエリアで、リーフエッジ形成がなく、砂地が多いのは右側と同じ。

この辺は定番の好ポイントであるリーフ周辺の駆け上がりエリアの岩礁がないということなので、ポイント探しに苦労することが予想される。

パッと目よさげなのはリーフエッジ近辺に多数の離れ磯 小島のある左側だ。

いずれのエリアもなだらかな深度変化なので、深場は無理だなあ、、、、 離島の深場釣りってドラマが来そうな気がしてならないが、、、、 これはいずれ島の南東側を攻める機会があったときのお楽しみだ。

ということでフェリーから降りた当日は3-4時間しか浮けないので 正面及び右エリア(つまり北西寄り) 2日目は早朝より昼過ぎまで左側の岩礁を狙うことにした。

では初日

予想通り中央および右寄り側のアウトリーフを出てすぐのエリアは砂地が非常に多く アウトリーフの岩礁も少なかった。

本島の嘉手納町エリア 比謝川周辺にそっくりだな。

アウトの岩礁にこうやってテーブルサンゴ類が生えるところって基本波裏で砂地が多い気がする。

基本沖縄のアウトでは深度20m~30M分なだらかな深度変化の後、10M前後の急激な深度変化があって、そのあとまた深度20m~30M分なだらかな深度変化 というパターン つまり階段状の地形が多い。 その上下の際が良い漁場になる訳だが、無論必ずしも法則としてこういう地形変化をすると決まってるわけではない。 変化が穏やかで上または下の際がはっきりしないところや 逆に全体的に深度変化が急で、ほんのわずかな幅の際しかないところもある訳だ。 いずれも海図等では予測できない場合が多く、そういう階段や際をどれだけ見つけれるか? 効率よくそういう場所を見つけるだけの経験の蓄積があるか、ただ漫然と魚影だけ見てしゃくるのかで釣果は大きく変わるポイントだ。

さて 20m 30m深度エリアまで進出したが、相変わらずなだらかな砂地+少ない岩礁という調子で全く地形の様子が変わらない。

なにしろ離島なんで深度20mの海底は細かいとこまで見えて当然だが30mでも海底の地形がおおむね把握できる。

ほとんど大きな魚影もなく大丈夫かよと思ってたら

伊是名でのジギング 最初の獲物は ヒロサー、、、、 キャスティングならともかくジギングでは普段ほとんど釣ってないのに、、、、

そして30mを超えしばらくしたあたりから 砂地なりにちらほら魚影が映りだす。

これは地形変化の際が近いな。 そろそろいい感じの魚影の塊も出てくるんではないか?

と同時に、なんだかロッドにみょうにざわついた気配が出たり 実際あたりが出たり とにかく魚が絡む気配がやたらと増える。

30m後半で一度目の階段登場

一気に魚影が増えます

まずいきなり

60cm位のレインボーランナー

で、20-30cm程度のアミフエフキラッシュがかかる。

ただ、よく釣れるんだが小物ばかり

でかいフエフキは

クチナジ1匹だけだ

ミーバイ類もかかるが

釣れるのはナガジューばかり。 ナガジューとアカジンは混在してることも多いが やはりある程度すみわけはしてるよな。

そのあと推定50cmクラスを2回フックオフさせて 深度は45-50m前後に。 この辺も一つ階段があるな。

驚くほど濃厚な魚影はお目にかかってないが、総じてまんべんなく魚が見られるエリアが多い。

また、魚影が映ってないところでしゃくると ささっと寄ってくるのか地形の陰から飛び出してくるのかはわからないが、やたらとジグを追う魚影の反応が出るのが印象的。 この辺に離島の濃さを感じるな。

ジグを追う魚の図、こういう映像が頻発するわけです。

急傾斜のある際の回遊系はジグを追ってなくともこういったアーチを描くが、平坦な地形とアーチがその平坦な海底からスタートしてる点に注意。 この映像だと上のアーチは回遊かもですが。

と、まあ、この辺で初日は時間が来て帰ることに。 たいして釣れなかったが、ジグへの反応は上々だったので明日の釣果を期待させられる。

などと考えて漕いでいると、トローリングさせていたロッドが急激に曲がる。

(波風の抵抗度にもよるが、無理なく引けるときは結構トローリングしてます。カツオとかかかるからね。)

しばしカヤックがかかった魚を引っ張る形になるので、抵抗感が強くサイズの正確なところはまだわからないが、これはかなりでかい。 しかも恐らく底ものだ。

減速をした後、船首を魚方向に向けるまで無理はできないのだが、その間ドラグは出っぱなし。 ジグは中層やや上を泳いでたとは思うが、このままではさすがに底まで到着されてしまう。 引きが緩むたびサミングでドラグをとめるのだが、その時の尾びれを振る感触が半端ない。 これは大型ミーバイか、、、、そしてまたPE2号かよ。

で、方向転換完了と同時に、、、、どうやら魚も底に到着。 張り付く間際に根がかり。 生体反応があったので最初から根がかりではないはずだが、もうフックが根がかりしたら終わり、、、、リーダー8号ですんでね あっさりプッツンですわ 残念。

で、翌日。

この日は岩礁側だ。

この離れ磯風の岩礁、沖縄県では珍しく、リーフエッジの内側や際の浅場ではなく、その外の深度30mくらいからにょっきり海面より上に頭を出しているものも見受けられる。

こういうパターンって 本島では天仁屋沖くらいしかないんじゃなかったかな?

本来の波風方向から見て 屋那覇島南西方向端 深度30-40mから流し始めて、昨日釣ったエリアまで流されて行くといいかと思ったが、なぜか潮流は波方向 風方向と全く逆の北西から南東へ流れてる。 大潮だし 広大なインリーフからの流れの影響か? まあ、超凪のコンディションなんで気にはならないが、、、

このエリアは魚探反応は極上。

が、この日は全く魚が絡む気配なし。 全くない ない ない。 ないと言ったら徹底してない。

いわゆる 典型的な渋い大潮の一日を予感させられるところからスタート。

せっかくの離島遠征で 短い時合を待って同じところで粘るのもつらいので、できるだけ深場での釣りに変更。

西に向けて深場に移動するのだが、100m深度までは無理、頑張って80mだな。

段差もなくひたすら砂地のゆったりした斜面しかないが、やはりそんな状態でも昨日同様チョコチョコ魚は魚探に映る。

中には大型も。 こういう1匹2匹だけはっきり映る状況って、釣る側から見れば狙い撃ち、だが、魚のほうから見てもジグが目立つらしく、案外うまく魚が釣れたりするんだが、 この日は全く反応がない。

深度78mまで進出したが、全く様子は変わらない。 これ以上深場に進出するのも労力の無駄と判断し、

もうあとは浅場に戻り粘って、何とか釣果を離島遠征に見合ったものにするしかないとあきらめる。

と、その時

ようやく60cm近い ナンヨウカイワリ これ旨いのよね。 まじで。 しかも写真ではわからないがなかなかの太り具合。

これで心置きなく 浅場へ、、、

予定の屋那覇南西端深度30mまで行くが、なんと地形は昨日と同じ 砂地だ。

クチナジ、タキベラなど釣れはしたが、これはマズい。

浅場の岩礁帯は最初の離れ磯周辺だけとわかり、さらにあきらめて その離れ磯を目指すが、ここで異変が、、、、

微風と弱い波ではあるが、背にしてるのでカヤックはすいすい進むはず。 現に楽に漕げてるんだが、なんだか違和感。

魚探のメーターを見ると時速1km/h超くらいしか出ていない。

朝気づいた逆向き潮流がここも続いてるんだ。 しかも強力に。

沿岸の潮流が波風逆向きってのは珍しいことではないが、何らかの海面変化があるのが普通。

が、ここにはない。

その潮流は元の離れ磯に近づくほど急激に速度を上げ、漕がないと時速2.5km/h以上 3km近くで流される事態に

カヤックの向きを潮流方向に合わせてしまうと簡単に3kmを超えてしまう

こういう写真だとその異様さがわかるかな? 下だけ見てると全く流されている実感がない。

べた凪のせいだろうか? カヤックを潮流に同調させると、 風の影響がないためジグもカヤックも同じ速度で流される。

同じ位置にとどまりたくてカヤックをホバリングさせると深度30mで40g60gのジグを使っても カヤック後方にものすごいスピードで流され永遠に着底しない。80g 100gでも着底に普段の倍くらい時間がかかる。 どうやっても根がかりは増えるパターンだ。

完全にべた凪なので、すぐの危険はないかもしれないが、それなりに早めに漕いでも時速3kmしか出ない。(潮流の影響がなければ16フィート艇でおおむね6km出るペース) 1時間継続で漕ぐなら2kmから2.5kmが限界。

で、現在地点から 恐らくこの逆潮流が収まると予想される地点を推測する。

この逆流が発生している原因は、伊是名-屋那覇間の広大なインリーフの浅場間より大潮による大量の海水が扇状で深場に放出されているためと考えるのが妥当。

そうすると、この扇の中心部より北へ戻る必要がある。 朝の離れ磯まで1kmくらいで、そこより北はややましになるかもしれないが 安全を期せばもっと北の昨日のポイントあたりまで、そこまでおおむね2kmはあるのだ。

チョコチョコジグを落としながら戻ろうにも、一度ジグを落とすと着底に1分くらいかかる。

1分もすればカヤックは相当下に流されてしまうわけだ。 で、上記のようにホバリングが役に立たず、逆に潮流に合わせて下に漕ぐと、ジグは普通の時間近くで着底するが、その分流される速度がさらに上がる。

これは早めに戻るに越したことはない。

しかしながら特に離れ磯の周辺、猛烈に素晴らしい魚探反応があって、ついついジグを落としてしまい その度にタイムロスが起き、結局激流から脱出したのは2時間半後。 もう昼前だ。

その間 魚はゼロ。 根がかり頻発でジグは4個ロスト。

なんて無駄なことをしてしまったのだ。

しかし、ここまで戻れば、まるで嘘のように潮流は穏やかで、 というかこれが このべた凪にふさわしい状態というか。

で、まるで昨日とうって変わって 魚の反応はやはりなし。

ほとんど戦意喪失。 まあいいや 陸に戻って犬と遊ぼう と考えだした頃

62か63㎝のタマンだが、 これもちょっと驚くレベルの太った個体。 鰓と内臓をカヤック上で取ってしまったので計量できなかったが、 自分の釣った経験上最高に太った個体だったと思う。 やっぱ離島はエサが多いのかね。

ということで今度伊是名に行きたいと思った方の参考になれば とおもいいろいろ書いたが 非常に長くなったので 伊是名のお話はこれで終わり。

まあ、2日使った離島遠征の釣果としては撃沈に近いのだが、激うまナンヨウカイワリと 激デブタマンが食べれたので自分としては納得。

タマンは当たりはずれがあるが、おいしいやつの特徴である美しい乳白色の身で、 イソくささもなく非常においしく食べれました。

ナンヨウカイワリもこれまで自分が食った中で最高の個体だった。

ちなみにカイワリは生で食するとき 刺身ではなく 酢飯を使いちらしやすしにして食するのをお勧め。 非常においしくいただけます。

所詮大型アジ類は養殖物でない限り味は淡泊なので、ただの刺身だとそのうまさの違いが判り辛い。 これは天然のカンパチも同じだと思う。

そもそも釣りに関して言えば離島とはいえ所詮知らないポイント、行ってすぐホイホイ釣れるとは思えないので、本島周辺の離島へ自分はそんなに頻繁には行っていない。 が、 伊是名島は例外で、これでもう4回目だ。

といっても伊是名島へジギングの釣り目的で伊是名にわたるのは今回初めてだが。 地形的にみるとどちらかと言えば隣の伊平屋のほうが近海ジギングに向いてそうな気もするが、島自体が好きなので。

せっかくなので自分の感じる伊是名の魅力について少々語ろうかと思う。

基本ここは観光客がいないわけではないが、例えハイシーズンでもフェリーがぎゅうぎゅうに埋まることはないし、大騒音のマリンジェットに引っ張られたバナナボートの喧騒もないし、船に鈴なりになってベルトコンベアーのように行われるダイビングツアーもないし、原色で目のくらむ景観を汚染する大量ののぼりや看板もない。

小さな島で、なにかと盛りだくさんのイベントやらテーマパークやらに慣れた観光客にとってはつまらない島かもしれない。 商品化されたステレオタイプなくつろぎを提供するおしゃれなリゾートホテルなどもない。

基本 この島の自治体のHPなどを見ても そのスタンスは何もない素朴さを味わってください、みたいな感じで明確で、 観光業界空前の好景気に沸き、見境なく目先の利益のために激しくテーマパークアイランド化して行く沖縄本島のようなところは一切ない。

遠浅が多く、あまり慶良間のような近場も青々としたビーチは少ないが、こじんまりとしているが究極の美しさの有名な二見ケ浜はある。お花が咲き乱れるきれいな公園があちこち整備され、きれいな無料キャンプ場も数か所ある。 ちなみにキャンプ場以外のキャンプも、利用者のモラルを信じて(沖縄の離島では珍しく)、禁止されていない。 本島北部 やんばるの海岸で頻繁に見かける 車上荒らし注意の看板などは無論ない。

人口減に苦しむ離島の問題は他の島々と変わりはないと思うが、他の島のようにやれエコツーリズムだのダイビングツアーだのカヤックツアーだのなんだのといった有料サービス類もやってはいるのだろうが見当たらない。

余談だが沖縄本島は、どこでもごみポイ捨て不法投棄も多く、大都市圏並みの渋滞、 全国一多いと思われる、黄色信号 赤信号で交差点に突っ込む車、ウインカーなしの割り込みやアオリ運転並みの車間距離がむしろ県民の常識。 一般的な人口当たりの統計では、平均年齢がダントツで若い県(平均余命ではない) のため目立たないが、実は猛烈にぶっちぎりで国内トップの高い自殺率、全国上位のDV率、凶悪犯罪発生率、、、、要するに 案外ストレス社会なのだが、その沖縄本島と伊是名島とは別世界なわけだ。

しかもハブもいないし、やぶ蚊も比較的少なめだ。

要するに何もない時間の贅沢さを知る人にとっては、伊是名島ほどぴったりのところはないのである。

さて、そんな伊是名でお魚大漁であれば文句ないのだが、生憎メインのキャンプ場前の西海岸ビーチは 伊是名島と屋那覇島に挟まれた広大なインリーフに面し、遠浅。

しかも海図や写真を見る限り、キャンプ場から向かって右方向はリーフエッジはあるが、そのすぐ外のアウトリーフエリアに岩礁形成があまり見られない地形。深度変化も非常に緩やか。

正面の赤緑の鉄塔近辺は、広大なインリーフとの海水の出入りが多いエリアで、リーフエッジ形成がなく、砂地が多いのは右側と同じ。

この辺は定番の好ポイントであるリーフ周辺の駆け上がりエリアの岩礁がないということなので、ポイント探しに苦労することが予想される。

パッと目よさげなのはリーフエッジ近辺に多数の離れ磯 小島のある左側だ。

いずれのエリアもなだらかな深度変化なので、深場は無理だなあ、、、、 離島の深場釣りってドラマが来そうな気がしてならないが、、、、 これはいずれ島の南東側を攻める機会があったときのお楽しみだ。

ということでフェリーから降りた当日は3-4時間しか浮けないので 正面及び右エリア(つまり北西寄り) 2日目は早朝より昼過ぎまで左側の岩礁を狙うことにした。

では初日

予想通り中央および右寄り側のアウトリーフを出てすぐのエリアは砂地が非常に多く アウトリーフの岩礁も少なかった。

本島の嘉手納町エリア 比謝川周辺にそっくりだな。

アウトの岩礁にこうやってテーブルサンゴ類が生えるところって基本波裏で砂地が多い気がする。

基本沖縄のアウトでは深度20m~30M分なだらかな深度変化の後、10M前後の急激な深度変化があって、そのあとまた深度20m~30M分なだらかな深度変化 というパターン つまり階段状の地形が多い。 その上下の際が良い漁場になる訳だが、無論必ずしも法則としてこういう地形変化をすると決まってるわけではない。 変化が穏やかで上または下の際がはっきりしないところや 逆に全体的に深度変化が急で、ほんのわずかな幅の際しかないところもある訳だ。 いずれも海図等では予測できない場合が多く、そういう階段や際をどれだけ見つけれるか? 効率よくそういう場所を見つけるだけの経験の蓄積があるか、ただ漫然と魚影だけ見てしゃくるのかで釣果は大きく変わるポイントだ。

さて 20m 30m深度エリアまで進出したが、相変わらずなだらかな砂地+少ない岩礁という調子で全く地形の様子が変わらない。

なにしろ離島なんで深度20mの海底は細かいとこまで見えて当然だが30mでも海底の地形がおおむね把握できる。

ほとんど大きな魚影もなく大丈夫かよと思ってたら

伊是名でのジギング 最初の獲物は ヒロサー、、、、 キャスティングならともかくジギングでは普段ほとんど釣ってないのに、、、、

そして30mを超えしばらくしたあたりから 砂地なりにちらほら魚影が映りだす。

これは地形変化の際が近いな。 そろそろいい感じの魚影の塊も出てくるんではないか?

と同時に、なんだかロッドにみょうにざわついた気配が出たり 実際あたりが出たり とにかく魚が絡む気配がやたらと増える。

30m後半で一度目の階段登場

一気に魚影が増えます

まずいきなり

60cm位のレインボーランナー

で、20-30cm程度のアミフエフキラッシュがかかる。

ただ、よく釣れるんだが小物ばかり

でかいフエフキは

クチナジ1匹だけだ

ミーバイ類もかかるが

釣れるのはナガジューばかり。 ナガジューとアカジンは混在してることも多いが やはりある程度すみわけはしてるよな。

そのあと推定50cmクラスを2回フックオフさせて 深度は45-50m前後に。 この辺も一つ階段があるな。

驚くほど濃厚な魚影はお目にかかってないが、総じてまんべんなく魚が見られるエリアが多い。

また、魚影が映ってないところでしゃくると ささっと寄ってくるのか地形の陰から飛び出してくるのかはわからないが、やたらとジグを追う魚影の反応が出るのが印象的。 この辺に離島の濃さを感じるな。

ジグを追う魚の図、こういう映像が頻発するわけです。

急傾斜のある際の回遊系はジグを追ってなくともこういったアーチを描くが、平坦な地形とアーチがその平坦な海底からスタートしてる点に注意。 この映像だと上のアーチは回遊かもですが。

と、まあ、この辺で初日は時間が来て帰ることに。 たいして釣れなかったが、ジグへの反応は上々だったので明日の釣果を期待させられる。

などと考えて漕いでいると、トローリングさせていたロッドが急激に曲がる。

(波風の抵抗度にもよるが、無理なく引けるときは結構トローリングしてます。カツオとかかかるからね。)

しばしカヤックがかかった魚を引っ張る形になるので、抵抗感が強くサイズの正確なところはまだわからないが、これはかなりでかい。 しかも恐らく底ものだ。

減速をした後、船首を魚方向に向けるまで無理はできないのだが、その間ドラグは出っぱなし。 ジグは中層やや上を泳いでたとは思うが、このままではさすがに底まで到着されてしまう。 引きが緩むたびサミングでドラグをとめるのだが、その時の尾びれを振る感触が半端ない。 これは大型ミーバイか、、、、そしてまたPE2号かよ。

で、方向転換完了と同時に、、、、どうやら魚も底に到着。 張り付く間際に根がかり。 生体反応があったので最初から根がかりではないはずだが、もうフックが根がかりしたら終わり、、、、リーダー8号ですんでね あっさりプッツンですわ 残念。

で、翌日。

この日は岩礁側だ。

この離れ磯風の岩礁、沖縄県では珍しく、リーフエッジの内側や際の浅場ではなく、その外の深度30mくらいからにょっきり海面より上に頭を出しているものも見受けられる。

こういうパターンって 本島では天仁屋沖くらいしかないんじゃなかったかな?

本来の波風方向から見て 屋那覇島南西方向端 深度30-40mから流し始めて、昨日釣ったエリアまで流されて行くといいかと思ったが、なぜか潮流は波方向 風方向と全く逆の北西から南東へ流れてる。 大潮だし 広大なインリーフからの流れの影響か? まあ、超凪のコンディションなんで気にはならないが、、、

このエリアは魚探反応は極上。

が、この日は全く魚が絡む気配なし。 全くない ない ない。 ないと言ったら徹底してない。

いわゆる 典型的な渋い大潮の一日を予感させられるところからスタート。

せっかくの離島遠征で 短い時合を待って同じところで粘るのもつらいので、できるだけ深場での釣りに変更。

西に向けて深場に移動するのだが、100m深度までは無理、頑張って80mだな。

段差もなくひたすら砂地のゆったりした斜面しかないが、やはりそんな状態でも昨日同様チョコチョコ魚は魚探に映る。

中には大型も。 こういう1匹2匹だけはっきり映る状況って、釣る側から見れば狙い撃ち、だが、魚のほうから見てもジグが目立つらしく、案外うまく魚が釣れたりするんだが、 この日は全く反応がない。

深度78mまで進出したが、全く様子は変わらない。 これ以上深場に進出するのも労力の無駄と判断し、

もうあとは浅場に戻り粘って、何とか釣果を離島遠征に見合ったものにするしかないとあきらめる。

と、その時

ようやく60cm近い ナンヨウカイワリ これ旨いのよね。 まじで。 しかも写真ではわからないがなかなかの太り具合。

これで心置きなく 浅場へ、、、

予定の屋那覇南西端深度30mまで行くが、なんと地形は昨日と同じ 砂地だ。

クチナジ、タキベラなど釣れはしたが、これはマズい。

浅場の岩礁帯は最初の離れ磯周辺だけとわかり、さらにあきらめて その離れ磯を目指すが、ここで異変が、、、、

微風と弱い波ではあるが、背にしてるのでカヤックはすいすい進むはず。 現に楽に漕げてるんだが、なんだか違和感。

魚探のメーターを見ると時速1km/h超くらいしか出ていない。

朝気づいた逆向き潮流がここも続いてるんだ。 しかも強力に。

沿岸の潮流が波風逆向きってのは珍しいことではないが、何らかの海面変化があるのが普通。

が、ここにはない。

その潮流は元の離れ磯に近づくほど急激に速度を上げ、漕がないと時速2.5km/h以上 3km近くで流される事態に

カヤックの向きを潮流方向に合わせてしまうと簡単に3kmを超えてしまう

こういう写真だとその異様さがわかるかな? 下だけ見てると全く流されている実感がない。

べた凪のせいだろうか? カヤックを潮流に同調させると、 風の影響がないためジグもカヤックも同じ速度で流される。

同じ位置にとどまりたくてカヤックをホバリングさせると深度30mで40g60gのジグを使っても カヤック後方にものすごいスピードで流され永遠に着底しない。80g 100gでも着底に普段の倍くらい時間がかかる。 どうやっても根がかりは増えるパターンだ。

完全にべた凪なので、すぐの危険はないかもしれないが、それなりに早めに漕いでも時速3kmしか出ない。(潮流の影響がなければ16フィート艇でおおむね6km出るペース) 1時間継続で漕ぐなら2kmから2.5kmが限界。

で、現在地点から 恐らくこの逆潮流が収まると予想される地点を推測する。

この逆流が発生している原因は、伊是名-屋那覇間の広大なインリーフの浅場間より大潮による大量の海水が扇状で深場に放出されているためと考えるのが妥当。

そうすると、この扇の中心部より北へ戻る必要がある。 朝の離れ磯まで1kmくらいで、そこより北はややましになるかもしれないが 安全を期せばもっと北の昨日のポイントあたりまで、そこまでおおむね2kmはあるのだ。

チョコチョコジグを落としながら戻ろうにも、一度ジグを落とすと着底に1分くらいかかる。

1分もすればカヤックは相当下に流されてしまうわけだ。 で、上記のようにホバリングが役に立たず、逆に潮流に合わせて下に漕ぐと、ジグは普通の時間近くで着底するが、その分流される速度がさらに上がる。

これは早めに戻るに越したことはない。

しかしながら特に離れ磯の周辺、猛烈に素晴らしい魚探反応があって、ついついジグを落としてしまい その度にタイムロスが起き、結局激流から脱出したのは2時間半後。 もう昼前だ。

その間 魚はゼロ。 根がかり頻発でジグは4個ロスト。

なんて無駄なことをしてしまったのだ。

しかし、ここまで戻れば、まるで嘘のように潮流は穏やかで、 というかこれが このべた凪にふさわしい状態というか。

で、まるで昨日とうって変わって 魚の反応はやはりなし。

ほとんど戦意喪失。 まあいいや 陸に戻って犬と遊ぼう と考えだした頃

62か63㎝のタマンだが、 これもちょっと驚くレベルの太った個体。 鰓と内臓をカヤック上で取ってしまったので計量できなかったが、 自分の釣った経験上最高に太った個体だったと思う。 やっぱ離島はエサが多いのかね。

ということで今度伊是名に行きたいと思った方の参考になれば とおもいいろいろ書いたが 非常に長くなったので 伊是名のお話はこれで終わり。

まあ、2日使った離島遠征の釣果としては撃沈に近いのだが、激うまナンヨウカイワリと 激デブタマンが食べれたので自分としては納得。

タマンは当たりはずれがあるが、おいしいやつの特徴である美しい乳白色の身で、 イソくささもなく非常においしく食べれました。

ナンヨウカイワリもこれまで自分が食った中で最高の個体だった。

ちなみにカイワリは生で食するとき 刺身ではなく 酢飯を使いちらしやすしにして食するのをお勧め。 非常においしくいただけます。

所詮大型アジ類は養殖物でない限り味は淡泊なので、ただの刺身だとそのうまさの違いが判り辛い。 これは天然のカンパチも同じだと思う。

2018年04月27日

久しぶりのメータークラス

つい先日当ブログで紹介した

激安足こぎカヤック

ブログなので新しい記事を書くと古い記事は後ろに回る。 一台限定先行割引販売の件 もありより多くの方にこの激安足こぎの記事を見ていただきたいにもかかわらず、注目度が落ちてしまう。

が、好海況が団子になりそうなここ数日。 釣りの記事を更新しないと写真がたまるので、やっぱり釣果記事も書くことにしよう。

どうやら 激安足こぎ先行販売も、ぜんぜん希望者がないようだし、いいカヤックだと思うけど、先行販売で反響がなければ今後の購入希望者も集まらないだろうし今後の輸入もできないわけで、焦っても仕方がない。

ということで昨日。

午後は風が強くなりそうだが午前中は東海岸絶好の海況。

例によって東なので、波は1M以下だが50cm以上。 きちんと風が吹き出したときのことを考えた出艇場所選びをしておかないと、と強風時に地獄を味わうことになる。

どこでもどこまでも安心して行けるという海況ではないので いつもの天候変化に強いライトゲームポイントに出動。

このいポイントであれば普段行けないかなり沖にも行けそうだしな。 比較的頻繁に通ってるポイントだが、ここは天候変化に強いライトゲームポイントであるゆえに、波風の様子を見つつの釣りをする日が多く、案外絶好の好海況の時はここにきていないので楽しみだ。

ちなみにこのライトゲーム集中型の釣り。 タックルも深場とは違うし、若干釣法も違う。 最近ようやくタックルの決定版的な組み合わせができて来たのだが、(いずれ詳細は別記事にて) 重さはリール ロッドでわずか300g ただ、 3kgクラスは何時つれてもおかしくないのでドラグは強い。 ラインはPE2号 リーダー8号まで落とした。 アカジン3kg4kgが底近くでかかったとき、問答無用で完全に走りを止めなければいけないとき2号では役不足なのだが、そういうことを言い出すとどんどんラインは太くなる。 まあ、運よく底から3-4m離れたところでかかってくれたら、現在の自分のドラグ調整をはじめとする腕前でやり取りできる限界が2号という訳だ。 限界とか言っても1.5号をジギングで試したわけではないんですけどね、1.2とか1.5とか根がかりの際、あまりに簡単にプツッと切れるし、まあ、これ以上細くする必然性はないかな、と。

あとはこのラインを細くするのに大きく寄与してくれてるのが カヤックのバック機能ですね。

ただ、カヤックのバックってのは バック未経験者がイメージするような使い方はほとんどできません。

使い道は限定的で、時速2kmも超えると水の抵抗で面舵取り舵いっぱいで全く舵が動かせなくなりますし、車と違い潮流風の影響があるんで、舵を固定しても 思った方向にまっすぐは進みません。 つまり 車のバックとわけが違う。

ただ、使ってみればやはり便利なことはあり、ブレーキとしての効果は抜群。

あと、先述のラインを細くするの件だが、

どうしても魚とのやり取りの際 普通のボートや手漕ぎカヤックの場合、魚が船底方向に走ったり、後ろ側に走ると、非常に大きな負荷がかかるのはみなさんご存じだろう。 特にカヤックは向きが変わったり流されやすいので頻繁にそういうことは起きる。 こういった時バック機能までついたカヤックであれば、バックの際の癖みたいなのに慣れて、大物とのやり取りの際に落ち着いて操船もできるのであれば、魚が船底に回っても後ろに回ってもある程度追従することができる。 このおかげで今のライトタックルが使えるわけだ。

まあ、魚とのやり取りの際の操船はバックがついててもついてなくても 足こぎの人は無意識にみんなやってると思いますが。

ただ、大物がかかったときはかなり意識して操船をやるといいと思います。

ということで出かけたライトゲームポイント。 さすがにここは東海岸とはいえべた凪。 波高30cm程度で 微風。

めったにないコンディションだが まあ、亀の多いこと。 カメって意識して探せは一釣行で1回2回は見れるものだが、この日は海面は平面で、そこで動きがあるとかなり遠くからでも目立つ。 もう亀だらけというくらい あちこちでカメが息継ぎしてるんですわ。

マンタのつがいもカヤックの下を通って行った。

あー 穏やかな海っていいなあ が、 こういう日に釣れるのか?

ちょっとべた凪の渋い海況を心配したが、修行時間もなく良型タマンが釣れた。

さらにタマン ま、タマンはシーズンはいってますからね。

さらに! サイズアップ たまん うーん タマンファイヤーかかってる?

どうも当たりな日の気配がするので目的地に移動しつつ タマン以外が釣れればいいなと思ってしゃくるんだが、、、、またタマン

地味に自分が釣ったビタロー最大サイズかも 45cmほど

ユカタハタにしちゃあでかい

いつものちびアカジンよりはでかいが、相変わらずサイズが出ないアカジン

その他雑魚多数 と、非常に良いテンポで釣れるのでだいぶ時間がかかったが、目的地の沖に到着。 ここからさらに1キロ沖にもう一つ根があるが、そこまで行く気はない。

さて何が釣れるかな?

おとなしくパク。

ん? パクがおとなしいわりに重いな。

一瞬イカがジグを抱いたかと思ったが魚のようだ。

4-5m巻き上げたところで魚がお目覚め。 なんだかもさっとした引きだが、デカい。

アカジンではないしタマンでもないな。

とか思ってたら 魚がどうやら本気モードで引き出した、、、、あ、、、ヤバイ

カヤックが一直線に引っ張られ出したのである。 4-5km出てるな、、、、

これは久しぶりの大物だ。

が、タックルはPE2号 フック1号!

前述のタックルで書いたこと、これは今このブログを書いてるときに思いついたことではなく、実際昨日出艇してすぐこういうことを書こうと思ってたことなのだが、あくまでこれは3-4kg 70cm以下の大物を想定しての話。 せいぜい5kg 75cmってのがライトゲームで普段遭遇する魚のマックスサイズなんでね。(普段です。 例外はいくらでもあるが その例外サイズ狙いをしてる人以外は普段から極太タックルは使わないでしょ)

が、今かかってる魚はそれを超えた気がする。

結局やることは同じ。 海底まで5mしかないがサミングも使って2号が切れない範囲でドラグをかけ、あとはとにかく操船をマメにして、カヤックの動きそのものがラインに負荷をかけないようにすることだ、と、しばし引っ張られる時間に考える。

さて、一直線引っ張りが終わったところでファイト開始。 が、これはなんだ? 頭の振りがあまり激しくなく、、、、このモッサリ間は 一番近いのは サメ??? うんーんサメとも違う気が。

とにかくサミングしながら、 フォワード バックの紐引きながら(こういう時ホビーよりプロペラ系がひと手間省けていいよね) ラダーいじりながらひたすら忙しいやり取りが続く。

巻き上げたかと思えば また底寸前まで。 あーもう根ずれする というとこで何とか止めて 海底までの5Mを行ったり来たり。

この繰り返しを10分 15分も繰り返しただろうか。

はたと この魚 底すれすれに向けて走るけど 底に張り付こうとはしていないんじゃないかということに気づく。

水深40mなので、魚探映像はクリアーで反応も余り遅れない。 底まで50cmくらいまで何度も行ってるのが写ってるのだが、これで張り付かない 根ずれもないというのは、つまりミーバイ タマンではないということだ。

ターゲット遭遇度で言えば残るはガーラ オーマチ サメ だが いずれとも引きが違う。 ガーラ オーマチはもっと凶暴に頭を振るし、サメはもっとモッサリだ。

相手の正体がわからないままさらにしばらくやり取りしたところでようやくお魚がお疲れ。 一気に勝負がつきあっさりあがってきたのは、、、

ぐわ 巨大な銀色! 結局 ガーラだ! 何ガーラ?

ホシカイワリ

70cmクラスのホシカイワリは何度か釣ったことがあるが、頭の振りは狂暴。

こいつが例外的におとなしいやつで助かった。

自分の手の指を開いたハンドメジャーは1ストローク20cm 尺取り虫のように繰り返すと1ストローク19cm 結構正確に測れるんだが、

この魚のしっぽの手前をつかむ際の細い部分を除いた本体が4ストローク76㎝ これに細いとことしっぽを合わせると まあ、おおむね1Mくらいだな。 ひさーしぶりのメータークラスゲット。

まさかPE2号とこの細いロッドで自分がここまでうまくやり取りができるとは思わなかった。 超ハッピー。

こんな感じでまだまだ魚の活性は高い感じなんですけどね。

まだ10時くらいだがこれで満足してしまい お魚狙いに身が入らない。

風も吹いてきたし、かなり遠いが この後は安全圏のイカ狙いをすることにした。

ようやくポイントにつくと 昼までまだ時間が相当あるのに風もかなり強くなってきており、、

イカは微風の日でないとあたりがとり辛いんだが、、、